建国2年目のコソボで

インターンシップ

ハワイの高校は思っていた以上に大変でした。日本にいた6年間も英語の勉強は続けていましたが、ボキャブラリーは小3レベルで止まっていました。またアメリカでは、授業への活発な参加が成績の一部になっていて、論文がよくても挙手して意見を述べないと成績は悪い。でも私は今度は日本式に慣れ、手を挙げづらい…。調整し直すのが大変でした。

文学が好きだったので、大学は英米文学を専攻。副専攻は政治学でした。そして大学4年時には、学内の広報誌制作に携わっていました。

その活動で、インタビューをしたり記事を執筆したりすることがすごく楽しくて、広報の仕事に興味をもつようになりました。しかし採用の門は大変狭く、就職が決まらないまま大学を卒業。夏にようやく、ワシントンD.C.の日本大使館に決まり、ニューズレターを書く仕事に恵まれました。

その頃あるイベントで、上司から「通訳してみたら」と促されてやってみたのが、通訳との出合いです。この時に「おもしろいな」と感じたことが心に残り、現在の仕事につながっています。でも、そこからすぐに通訳という仕事に向かったわけではないんです。

言葉を使って国際的な仕事をしたい、ジャーナリズムはどうかな、国連機関で働くのもいいな…などと思っていましたが、修士号がないと、そうした仕事にはなかなか就けないと知り、ジャーナリズムと国際関係学の両方の修士号を取得できるコロンビア大学大学院を目指しました。

![南アフリカのケープタウン郊外で、黒人の方が所有する南ア初のワイナリーにて(2023年)[ホワイトハウスのSNSより]](https://www.kumon.ne.jp/kumonnow/wp/wp-content/uploads/2025/09/obog_2_img03.jpg)

入学後、国連機関で働くためには、フィールド経験も大事だと考えていたところ、人脈を通じ国連開発計画(UNDP)のコソボ事務所の広報部で1か月間インターンをさせていただく機会に恵まれました。当時、コソボは前年に独立宣言した新しい国でした。憲法などを一からつくる、国づくりの大変さとおもしろさに直面できたのです。「国って何だろう?」ということも考えさせられ、非常に学び多きインターンでした。でも、私はコソボの公用語は話せず、広報としてお役には立てなかったことを後悔しています。

そんな私の実体験から言えるのは、インターンをしようとする学生には、「相手のためにどう貢献できるか」を常に考えて行動してほしいということです。そして、今は誰かにお世話になりっぱなしでも、自分が社会に出た時には、別の誰かに寛容になり、チャンスをつくってあげられるようになってほしいと思います。

人生の岐路で迷ってきた

自分だからこそ伝えられる

国連機関への就活もうまくいかず、苦しんでいる中で採用されたのが、在英日本大使館の報道担当官の仕事でした。ロンドンに住み、同じ英語圏でもイギリスとアメリカでは全然違う国だと痛感しました。やはりアメリカで暮らしたいと思い、2年の契約が満了になった後は、何のアテもないまま、アメリカに戻りました。

次に就職したのが、日系人が創設した米日カウンシルという非営利団体です。ふたつの母国を人的交流を通じてつなげようという団体で、私のような背景の人たちが働いています。自分らしくいられて、広報担当としてとても楽しく働いていました。

![米日カウンシル勤務時代、TOMODACHIイニシアチブの5周年イベント(2016年)にて [米日カウンシルのSNSより]](https://www.kumon.ne.jp/kumonnow/wp/wp-content/uploads/2025/09/obog_2_img05.jpg)

ところが管理職になると、記事の執筆や映像編集よりも戦略会議が中心になり、「やりたいことと違うな」と感じるようになりました。組織を複数経験していたので、「今度は自分でやってみたい」と思ったこともあり、独立して今に至っています。

こうして振り返ると、紆余曲折の人生ですよね。そんな私が若い方にお伝えしたいのは、「キャリアはひとつではない」ということ。私はやりたいことが、今は広報、今はジャーナリズム、今は通訳…というように変わっていっています。最初はそれが気まぐれに聞こえるのかなと、各分野の先輩に話を聞くのが申し訳ないと感じていました。でもそんな私にも、皆さんは親身に教えてくださいました。今は私も「少し興味がある」程度の方にも、丁寧にお話しするようにしています。

もうひとつ思うのは、世界的な流れとして今後、フルタイムで働くポジションは減っていくのでは、ということです。今の私もそうですが、各分野に特化した人が、一時的に雇われる契約スタイルに変わりつつある気がしています。

ですから、特定の業種や職種、時代背景にとらわれることなく、どんな環境でも活かすことができる「ポータブルスキル」を身につけて、それを極めていくことがとても重要です。とはいえ、その分野そのものが縮小してしまう可能性もあるので、複数の分野を視野に入れていくといいでしょう。興味があるものはどんどん追求していくことが大事だと思います。

すべてのことに意味がある

自分にも他人にも寛容に

公文式と外国語、あるいは国際的な側面を結びつけて考えたとき、公文式は準備としてとても素晴らしい学習法だと思います。公文式で外国語に触れるのはわかりやすいですし、やっていくと自分の進捗がわかります。

ただ、最終的に重要なのは、自分の足で実際にその国に行くことです。観光でも留学でも、その文化の中に入っていって、現地で学ぶ。交流することが何より重要だと思うので、公文式と実践とを組み合わせていくといいですね。

「後から伏線を回収できる」ともお伝えしたいです。私は大学院でジャーナリズムの勉強をしたあと、違う仕事に就きましたが、今はポッドキャストやコラム執筆などをしています。これまでしてきたことすべてに意味があると思っています。皆さんにも、興味のあることは細々とでいいから続けて欲しい。そうすると、それがいつか生きてくることがあります。

![赤澤大臣と米国閣僚(財務長官、商務長官、通商代表)の関税交渉を支援(2025年)[ホワイトハウスのSNSより]](https://www.kumon.ne.jp/kumonnow/wp/wp-content/uploads/2025/09/obog_2_img08.jpg)

保護者の方には、子どもに寛容であってほしいと思います。私は仕事がない状態で、大学や大学院を卒業したり、違う国に行ってひとりで暮らしたり、ということを繰り返してきました。「仕事がない状態で卒業しちゃって大丈夫なの?」と心配になる親御さんも多いでしょう。しかし場数を踏むことで自分も周りも次第に慣れてきます。私の場合、両親の理解も得られました。そして成功することによって自信が生まれてきます。心配になることもあるでしょうが、子どもを信頼して待っていてほしいですね。

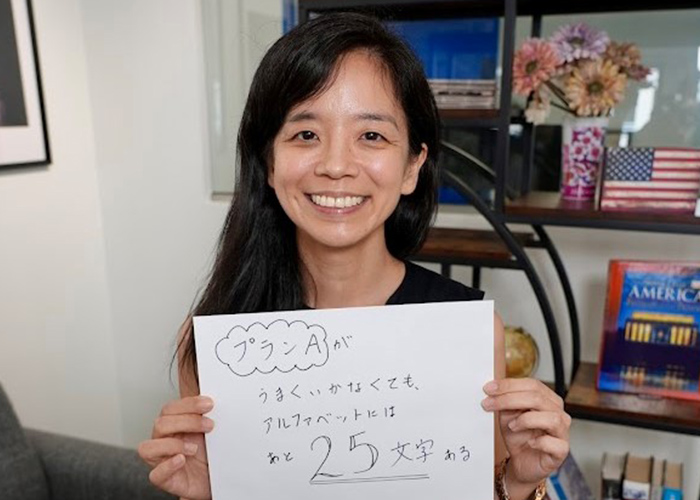

私は「プランAがうまくいかなくても、アルファベットにはあと25文字ある(If plan A doesn’t work, the alphabet has 25 more letters.)」という言葉が好きです。最初に立てた計画がダメでも、まだまだほかに道があるという意味です。計画を立てるのも重要ですが、予期せぬことがあっても柔軟に対応できるようにする。周囲の状況、つまりコントロールできないこと、そして自分にも寛容であるといいと思います。

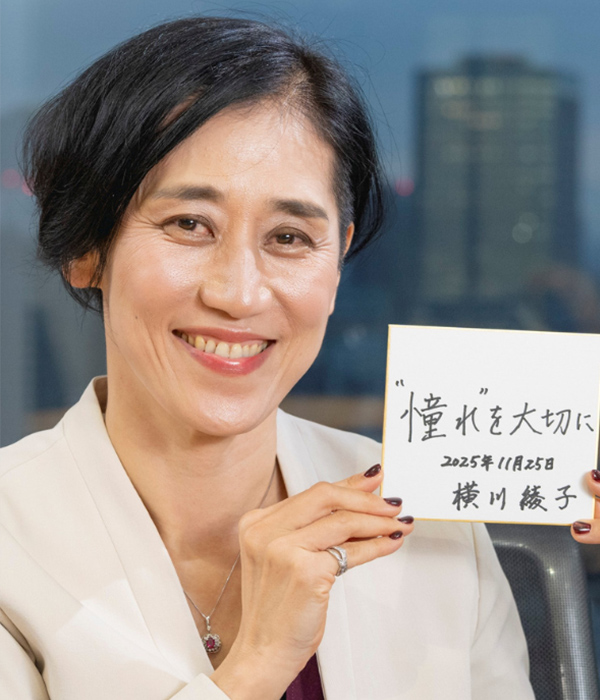

人生の岐路でいつも迷っている私は、今も手探りです。それで、苦労を乗り越えた先輩や同世代など多彩な方々から、どのように人生を築いてきたかなど、いろんな話を聞きたいと思っています。せっかくなので多くの方が聞けるようにと、ポッドキャストをしています。

スタートしてちょうど1年経ちました。今のところ日本関連の方が多いですが、違う国の方にも登場していただきたいと思っています。国が違っても、実は似たような課題を抱えている方はたくさんいるんです。例えば、国際結婚をして異国にいるが、母国の親の介護が心配、子どもをマルチリンガルに育てるには…、などお悩みは多様です。

そうした課題をシェアすることで、「国境を越えてもお互い理解しあえるんだ」と思ってもらうことは、今の時代は特に重要だと思います。残念ながら分断が起きている今のアメリカも含めて、話し合うことでわかり合える、見ず知らずの人からでも学び合える―― 通訳の仕事と平行して、言葉を使ってそうしたことを地道に伝え続けていきたいと思います。

|

前編のインタビューから -言葉で心をつなぐ仕事 人的交流への貢献も魅力 |