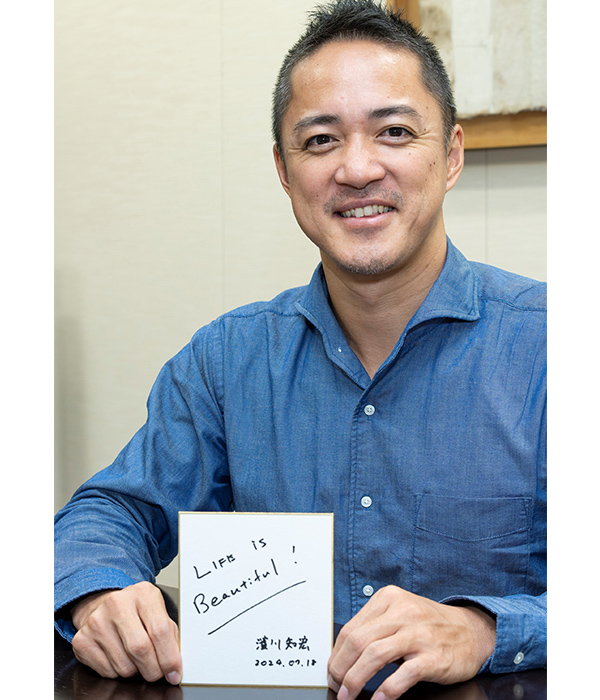

相互扶助を戦略的につくり

「地域に育まれた」体験を

2025年1月、バングラデシュにあるエクマットラアカデミーを見学しました。このエクマットラアカデミーは、元ストリートチルドレンの子どもたちが学び、生きる力を身につけて社会で活躍できるようにつくられた、全寮制の学校です。このバングラデシュのアカデミーでKUMONの看板を見つけて、私、すごくうれしかったんです。KUMONを学習していたおかげで身についたこと、くもんの先生から学ばせてもらったこと、KUMONを学習していた頃のいろんなことを思い出して、その場で「私もKUMONで育ったの!今の仕事はKUMONに支えられているのよ!」と思わず言っていました。そのことがきっかけで今回のようなインタビューにつながったこと、うれしく思います。

私が代表を務めているCNCという会社の事業は、大きくふたつあります。ひとつは「コミュニティナース」の活動をやりたいという人への教育事業、もうひとつは、取り組みを自分たちの町に広げていきたいという企業や自治体と一緒になって、その町に「コミュニティナーシング」を定着させていく事業です。

ではコミュニティナースとは何か? まずは、私たちが提唱する「地域コミュニティでナーシングしていく」というコンセプトから説明しましょう。「ナーシング」という言葉は元々、「養う」「育てる」「栄養を与える」といったような意味のラテン語が語源です。そんな語義に近いのが私たちの活動で、その担い手がコミュニティナースです。私たちの会社は、人と人とが関わり合う中で、元気や喜びにつながる人間関係を、戦略的につくっていくことを目指しています。

例えば、認知症の高齢者の方に対し、一般的に、地域の人は「支えなくては」と思いがちです。しかし、コミュニティナーシングの世界では、まずはこの方の「どんな人なのか」や「できること」に関心を向けます。

「地域まるごと子育て縁」の様子

ひとつ事例をご紹介しましょう。介護対象者である高齢者の方の家に行ってみると、壁にはたくさんの自作の絵が飾ってあり、かつて子どもたちに絵を教えていたことがわかりました。そこで、わが子に何か体験をさせたいけれど、時間もお金も余裕がないという、その地域のシングルマザーの方と出会っていただき、この方に子どもの絵の先生になってもらったのです。一方的に「支えられる」だけでなく、その人にできることで地域の人を「支える」という関係をつくることで、高齢者の介護や認知症の予防と、困窮するシングルマザーへの支援施策とがつながりました。

また地元の歴史や昔から伝えられてきた情報が、地域の子どもたちに継承されたり、地域の空き家が子どもたちの絵の教室として有効活用されることになったりもします。こうした活動は次世代にも継承していくために事業化し、株式会社として運営しています。

一方で、この私のチャレンジを「応援したい」と寄附を申し出てくださる方々もいます。そんなお金を次世代の子どもたちの「体験」の原資に回すために、一般社団法人もつくりました。ここ「ユース出雲」は、そんな子どもたちの体験活動の中心となる拠点です。コンセプトは「学校」。仕切りのある校長室で宿題をしたり、屋根裏部屋のような部活部屋からラジオを発信したりと、高校生や大学生のチャレンジの場となっています。

ここでは子どもたちが「やってみたい」ことを地域の人々が応援してくれるので、いろんなプロジェクトが生まれています。子どもたちの美術作品を展示したり、スーパーの協力を得てポップアップストアで商品を販売したり。またここは大人たちが雑談をする場でもあるのですが、そこに高校生が交じって、世代を超えていろんな話をしていることもあります。大人が一方的にプログラムを提示するのではなく、自然に町の大人に応援された子どもたちが、のびのびと「やってみたい」を形にしているのが、ここ「ユース出雲」の特長です。

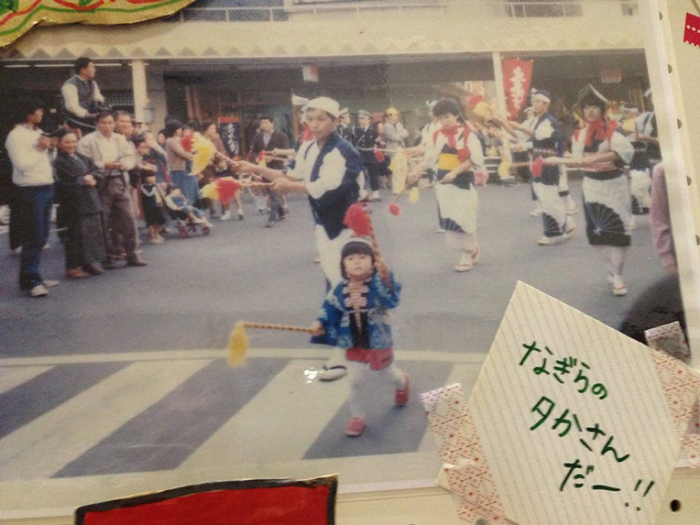

このような活動に至ったのは、私自身が「たくさんの人たちに関わってもらって育ってきた」という実感があるからです。具合が悪かったり、元気がなかったりすることを、出雲弁で「いたしい」と言いますが、そんなときに声をかけ、関わってくれる地域の方々がいてくれたからこそ、できた体験がたくさんありました。そんな体験の数々が、今の私を形づくっています。地域の子どもたちにもそうした体験をしてもらい、それがまた次の世代へと回っていけばいいなと思っています。

「老舗和菓子屋の長女」として

既定路線にはめようとする大人に反発

実家は明治初年創業の和菓子屋で、私はそこの長女として生まれました。店を継ぐのは長男とされていたので、今は長男である弟が、店を継いでいます。そして私は、父の家系では100年ぶりに誕生した女の子。実家は出雲の庄屋の番頭家にあたり、女の子が生まれるとその庄屋の家に丁稚奉公するしきたりが当時はまだ残っていました。

幼い頃から礼儀作法など、いわゆる「お嬢様教育」を受け、3歳頃からその奉公先でおもてなしをするようにしつけられた私は、大人たちから「かわいいね」「がんばっているね」と言われることに、何ら疑問を感じることはありませんでした。

ところが、成長とともに気づいていくわけです。大人は子どもにいろんなアドバイスをするけれど、当の大人たちは、そんな行動をしていないのでは、と。そして中学2年生くらいになると、地域のコミュニティの中で、「老舗和菓子屋の長女なんだから、当然市内で一番の進学校に行くよね」「もちろん国立大だよね」などと言われることに嫌気が差し、私は、「私の人生を勝手に決めつけないで」と反発するようになりました。思春期によくある「自分って何だろう」というもやもやも相まった、いわゆる反抗期でした。

しかし我が家は厳しい家庭だったので、その怒りを親にぶつけることができず、八つ当たりした先が、通っていたくもんの先生でした。今思うと、先生には本当に申し訳なかったと反省していますし、よく受け止めてくださっていたと感謝の気持ちでいっぱいです。

KUMONは、小1から算数を始めました。もともと商売人の家で親が忙しかったので、預け先として習い事をたくさんしていたと思います。お茶やお花のほかに、エレクトーンやピアノなども習っていました。KUMONも最初こそ親に行かされた感じでしたが、先生から花丸をもらうのがうれしくて、どんどん解いてどんどん進み、中学生の時には高校数学まで進みました。そのおかげで、算数・数学の学校の成績はいつもトップレベルでした。

人との向き合い方の

ロールモデルになった

くもんの先生

思春期は思いっきり反発していた私ですが、高校受験前に母が入院することになり、母につらい思いをさせたくない、喜ばせたいと考え、進学校に入学しました。入学直後のテストでは100点で、数学は400人中1位だったんです。その時に「あれだけ勉強していなかったのに、こんなにできるのはKUMONのおかげだ」と気づきました。

「数学ができる」ということは自分の支えになっていましたが、やっぱり反発して勉強はしませんでした。学校はKUMONと違って自分のペースの勉強ではないから面白くないんです。だから授業中も、教科書の手前にマンガを隠して読んだりしていて、数学、物理、美術以外の成績はさっぱりでした。勉強だけでなく何ごとも、自分から「やりたい」と思う「内発的動機」がないと楽しくないので、できるようにはなりませんよね。それでも私は、KUMONで「自分のペースでやったらできる」ということを体験していたので、自分に対して「できないわけではない、やればできるんだ」という自信が常にありました(笑)。

既にお伝えしたように、KUMONの「学習をやったら、やっただけ先に進めるシステム」は自分に合っていて、算数・数学はどんどん先を学習していました。しかし中学生ぐらいになると、さすがに学習する内容が難しくなり、簡単には先に進めなくなってきました。そんな時に私を支えてくれたのが、くもんの先生でした。くもんの先生って、単に教材を渡すのではなく、子どもたちのその日の様子を見て、言葉かけや声のトーン、そして表情まで意識して変えていますよね。公文式はプリントを解ける喜びだけでなく、先生方との関りもあるからこそ、子どもたちは「できた! 面白い!」と学ぶことが楽しくなっていくのではないでしょうか。

(矢田さんが通われていた小学校)

私がイライラをぶつけてしまっていた先生は、とても品のいい方でした。もう20年ほど前に亡くなられましたが、私の人格形成の大事な時期に影響を与えてくださった方です。入会当初は「いい子」だった私が、思春期に入り、学習も苦戦し始めて、まったく罪のない先生に反抗的な態度を取るようになっても、先生はこれまでと同じように接してくれていたんです。

私がムッとしながら、鉛筆の芯が折れるくらい書き殴っても、先生はいつも通り上品にほほえみながら、私のレベルに合わせた教材を持ってきてくれる。とても粘り強く接してくれました。

ただ、一度だけ私の反発に先生が悔しそうに下唇をかんでいたことがあったのを覚えています。先生はご高齢で、だんだん体力的にも弱ってきていることが分かっていて申し訳ないと思いながらも、反発していました。

先生には叱られた記憶も、なにかを強要された記憶もありません。その上、私の親に対しては「明子ちゃん、今日もがんばっていましたよ」なんて言うんです。教室をやめた後も街で会うと「大きくなったね」「がんばってるね」と声をかけてくれていました。

思春期の反抗的な態度というのは、人の成長過程では自然なことです。先生がそうした短期的な行動で人を評価せず、おおらかに受け止めてくれていたのは、子どもたちと10年、20年という長さで向き合おうという覚悟をもたれていたからではないかと思います。くもんの先生だけど、勉強だけの先生だけではなかったんですね。

今、私は若者と接することが多いですが、私も一時期の行動で評価することはしないようにしています。くもんの先生の姿勢が私の「人への向き合い方」のモデルになっており、今でも「先生だったらこう接するかな?」と意識することがよくあります。子どもの時にKUMONを学習していたおかげで、物事を論理的に考える力と、人との接し方を学ばせてもらえたと思っています。

|

後編のインタビューから -27歳で大学受験に挑戦 仲間に支えられて合格 |