クラリネットは様々なジャンルで活躍できる親しみやすい楽器

クラリネットという楽器は人の声に近く、音域が広いことが魅力で、4オクターブ弱は出るといわれています。クラシックだけでなく、ポップスやジャズなど幅広く活躍できる柔軟な楽器で、いろんな方に親しまれやすいと思います。スーパーの店内などで流れている電子音は、クラリネットの曲が多いんですよ。馴染みやすいんでしょうね。ですので、60歳ぐらいからとか、アマチュアで始められる方もたくさんいます。

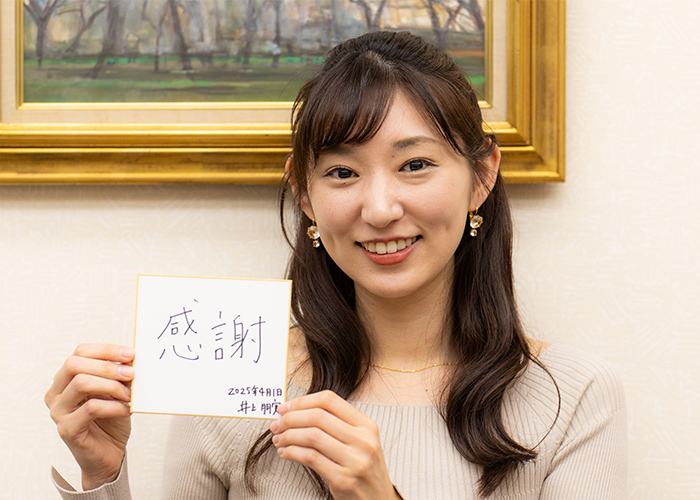

私は3年前に日本に完全帰国し、フリーランスのクラリネット奏者として活動しています。仕事があるかどうかもわからない状態での帰国でしたが、ありがたいことにすぐにオーケストラのエキストラの仕事をいただくことができました。

エキストラというのは客演ということです。例えばプロ野球では、どこかのチームの選手が勝手に他の球団に行ってプレーすることはありませんが、音楽の世界では外部の団体や個人に声をかけて、そのプロジェクトの時だけメンバーとして活動することがよくあります。私も最初は先生やお世話になっている方からエキストラの仕事をお声がけいただきました。

続けていくうちにご縁が広がり、様々な団体さまからお話をいただくようになりました。私はまったくのフリーランスなので、声をかけていただくことは本当にありがたく感じていて、毎回のお仕事に真剣に全力で挑んでいます。

それ以外に、室内楽(少人数による合奏音楽)の編成による演奏会も行っています。例えば1990年から札幌で開催されるPMF(パシフィック・ミュージック・フェスティバル)は、世界の若手音楽家を育てる国際教育音楽祭として知られていますが、私は2021年に参加経験があり、修了生で組んでいる木管五重奏グループ(Ensemble Est)で演奏のお仕事の機会をいただきました。

このような音楽活動とは別に、フランス語を軸にした活動もしています。私はフランスに6年間留学していたこともあり、最初は純粋に語学として教えようとしていましたが、コロナ禍が落ち着き、「音楽でフランス留学をしたい」という方々から、「どうやって先生を探していいのかわからない」など、たくさんメッセージをいただくようになりました。

音楽に特化したフランス留学というのは、インターネットでも情報が乏しいんです。そこで音大生でフランス留学を考えている方々に、フランス語のオンラインレッスンや書類の書き方など留学のサポートなどをするようになりました。また、フランスの演奏者の来日時の通訳や、インタビューなどのお仕事もしています。

(左)フルート奏者 下払桐子さん

(右)オーボエ奏者 荒木奏美さん

演奏会は1週間だったり、1年かけて各地に赴くツアーだったり、様々ですが、オファーをいただいた順にスケジュールが空いていればお受けします。演奏会とリハーサルなどの合間にフランス語の個人レッスンなどを入れていくので、スケジュール調整はパズルを当てはめていく感じですが、充実した毎日を過ごしています。

公文式も楽器も「少しずつコツコツ」が大事

私の母は音大を卒業し、自宅でピアノを教えていたため、私は生まれた時から音楽のある環境で育ちました。記憶にないほど小さい頃からピアノを習っていたのですが、母子ではどうしても甘えが出てしまうため母ではない別の先生に習っていました。

ヨーロッパでは6歳ぐらいからクラリネットを始める子が多く、中学校の部活で始めた私はだいぶ遅いスタートでしたが、小さい頃からピアノを弾いて絶対音感が身についていたので、クラリネットを習得する際にも役に立ちました。

ピアノ以外にも、書道、水泳、モダンバレエ、サイエンス倶楽部、英会話教室など、たくさん習い事をしていました。母は自宅にアトリエを構え、工作や絵画教室も主宰していたので、必然的に工作や絵画も習い、とても忙しい子どもでした。習い事は母からすすめられたものもありますが、自分からやりたいと言って始めたものもあり、どれもやめたくなくて増えていったんです。母も会社員の父も多忙でしたが私がやりたいことには惜しみなく協力してくれ、「勉強しろ」とも言わず、信頼してくれていたように思います。

中学受験のために塾にも通うようになりましたが、4歳から小4までは公文式の通信学習で算数と国語を学習していました。年上のいとこが公文式の教室に通っていて、算数がものすごく得意になったのを母が見ていて、私にもすすめたんです。ほかの習いごとが忙しすぎて通う時間がなかったので通信にしたのだと思います。先生が赤ペンでアドバイスを書いてくださる字がとてもきれいで、憧れていました。時々花の絵を描いてくれたり、そうしたことがうれしくて、続けることができました。

一度、算数がつらい時期がありましたが、子ども心に「やめたらもったいない。ここまでがんばったなら行けるところまで行こう」と思ってがんばりました。今でも思うことですが、何ごともやめてしまったら終わりです。

公文をがんばっているお子さんには、無理のない範囲で、でも「1日何枚やる」と決めて継続することをおすすめします。ためてしまった教材をまとめて学習すると、前までのことを忘れてしまいますし、習慣もつきません。1日1枚でもいいから、毎日取り組めるといいですね。かけ算なども反復練習を続けると覚えてしまうので、計算しなくてもどんどん先に進むことができます。私は1日10枚と決めていて、全部終えると達成感がありました。ゲーム感覚だったと思います。

公文式と同じように、楽器も毎日コツコツ練習することがとても大切です。そして練習には、自分のレベルに合った教材(練習曲)を選ぶことがものすごく大事なんです。レベルにあったものを何度も何度も繰り返していくことで実力もレベルアップしていくので、自分に合ったものを先生に選んでもらう必要があります。これも公文式と似ているところがあります。

学校の勉強はカリキュラムが決まっているので、自分のレベルにどうしても合わなくなる場合もあります。公文式は年齢に関係なく、先のレベルに進んだり、基礎に戻ったり、個人の学力や状況に合わせて学習できますよね。これも楽器と通じるものがあって、メソッドがきちんと確立されているからできることなのだと思います。

自由な校風に憧れて入った公文国際学園でクラリネットに出会う

中学は、校則も制服もない自由な校風に憧れて、自宅から近い公文国際学園に進学しました。当時の受験科目だった算数と国語は、どちらも公文式のおかげで突出して得意で、それも受験の決め手でした。入学時は勉強が得意な方でしたが、卒業時は「音楽しかやらずに、この子大丈夫かな」と心配されたほど…。

暗記は苦手でしたが、立体を組み合わせるなど頭で考える算数は大好きで、音の長さも数字で計算したりするので、算数ができたことは、音楽をやる上ではプラスになったのかもしれません。

当時、学園では入学してから半年間は入寮する決まりがありました。その後は自宅から通ってもよかったのですが、寮生活があまりにも楽しく、吹奏楽部の朝練もあったことから、その後も寮生活を続けました。毎日が修学旅行みたいで本当に楽しかったです。週末には実家に帰れるので寂しいと思ったことはありませんでした。

平日は、夕食とお風呂の後に2時間ほどの学習タイムがあります。大学生のチューターさんがいらしていて、とくにテスト前は質問できるのがありがたかったですね。

学園生活では体育祭や表現祭が印象に残っています。髪を染める、お化粧をするなど何をしても自由! 皆ド派手にして盛り上がりました。私は友人とアカペラグループをつくって歌いました。そういう自己表現を思い切ってやりきることができたので、大学に進学した時には、もう落ち着いてしまって…。

部活はバスケットボール部と吹奏楽部で悩みましたが、寮で仲良くなった先輩が吹奏楽部だったので吹奏楽部に入りました。でも楽器のことは全然知らず、その先輩と同じホルンをやりたいと母に相談したところ、「もっとメロディがある楽器の方がいいのでは?」と言われ、フルートを希望。ところがフルートは人気で、人数不足のクラリネットを担当することに。

偶然の選択でしたが、やってみたら向いてるかもと思いました。感覚がすぐにつかめたんです。当時は音楽の道に進もうなどとは考えず、純粋に部活を楽しんでいました。

「楽器を演奏する」という感覚は、食事でも旅行でも得られない、ほかに代えがたい感覚なんです。演奏は瞬間芸術なので、その瞬間しか味わえません。その場で生まれたものを味わっていくというのは、その空間に対して一番よい音を求めていくという作業。私の中で一番「生きている」と感じる瞬間です。

オーケストラの中で演奏していると「宇宙にいるんじゃないか」みたいな感覚になったりするんです。一度味わったらやめられません。とくに、一人ではなくてみんなで一緒に音を奏でるというのが好きです。音というのは振動ですが、自分だけの振動ではなく、まわりからもそれが伝わってくる。その一体感を味わうとやみつきになります。

|

後編のインタビューから -高2で音大受験、高3でフランス留学を決意 |