将棋に親しむところから、自ら学んで、対局するまで

「NEWスタディ将棋」 史上最年少プロ棋士、藤井聡太プロが子どもの頃使用したとして話題に。 |

「NEWスタディ将棋」は、1999年にくもん出版より発売された知育玩具です。「親がルールを知らず、子どもと一緒に遊びながら学んでいます」「孫と楽しく指しています」など、発売以来ご好評いただいています。駒そのものに、動かし方が描かれているのが特徴で、初心者でも遊びながら簡単にルールが覚えられます。「公益社団法人 日本将棋連盟」監修のもと、盤や駒は木製で、盤のマス目や駒のサイズも一般的な将棋のサイズに合わせており、先を予測して遊ぶ高度な知的ゲームとしての将棋を、本格的に楽しむこともできます。

『ハンディー版 まんが将棋入門』 「まんが」でドキドキ→「解説」でなるほど!→「練習問題」でばっちり! |

『ハンディー版 まんが将棋入門』は、「まんが」→「解説」→「練習問題」の3つのステップで学ぶ、入門書です。将棋の世界の国「先の庄」を舞台に、主人公ショウが仲間とともに将棋を学ぶ物語を、まんがで楽しく読み進めながら、解説で理解を深めます。さらに練習問題で力だめしをすることで、ルールと基本戦法がマスターできます。

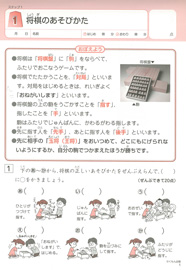

「将棋入門ドリル」シリーズ 「将棋でたたかうことを、『対局』といいます。対局を始めるときは、礼儀よく『おねがいします』といいます。」ドリルは、ここから始まります。 |

「日本将棋連盟公式ドリル 将棋入門ドリル」シリーズ全3巻は、自分で書いて学習するドリル形式となっています。算数や国語のドリルと同じように、答えを直接書きこみながら問題を解き進めることで、将棋のルールや戦法を学んでいきます。ステップ1の内容は、日本将棋連盟公認の級位で「ほぼ入門~10級レベル」、ステップ2は「ほぼ10級~8級レベル」、ステップ3は「ほぼ8級~6級レベル」にあたります。まったくの初心者から、対戦でもっと強くなりたい人まで、自分のレベルやペースに合わせて、「将棋を覚えたい」「強くなりたい」お子さまや一般の方に最適なドリルです。

くもんドリルのノウハウを、将棋の学びにも

|

「日本将棋連盟公式ドリル 将棋入門ドリル」シリーズの編集を担当した、くもん出版第二編集部部長 泉田義則に聞きました。

Q.「将棋入門ドリル」誕生のきっかけを教えてください。

「NEWスタディ将棋」からお付き合いしている日本将棋連盟さんから、「将棋のドリルが作れないか?」とお話をいただいたのが始まりです。検討するなかで、既にある入門書は、「わからせよう」とするものが多く、子どもが「ラクラクできる」と実感できるものが少ないことを感じました。そこに、「できた!」という経験を積み重ねることで「わかる」ようになる、くもん出版が長年培ってきたドリル制作のノウハウを生かせばユニークなものができるはずと確信しました。

Q.ドリルはどのように作られたのですか?

日本将棋連盟公式ドリル、ということで、監修者の羽生善治さんをはじめ、連盟の多くの方々からご指導・ご協力をいただきました。私は、将棋の素人なので、このドリルを実際に学習する初心者、というスタンスで編集にあたりました。私がスラスラできないものは「ダメ」と、問題を作成するスタッフに原稿を差し戻したことが何度もあります。連盟からもきびしい指摘をたくさんいただき、それらをいっしょに解決しながら納得いくものに仕上げていきました。途中とほうにくれてしまうことも何度かありましたが(笑)。今では連盟の多くの将棋教室でご活用いただいているようです。

Q.こだわったことはありますか?

対象読者として、だいたい小学校中学年くらいを意識して作りましたが、どの年代の方が学習されるかわからないこともあり、答えを文字で書かせる問題はできるだけさけました。そのためか、幼児のお子さまが使ってくださる例も多く見受けられます。また一般的な書籍では、駒は平面で描かれるのが普通ですが、このドリルでは、実際に盤面と向きあっているような臨場感を味わってもらうため、すべての駒を立体的にしました。

Q.このドリルを使われる方にメッセージをお願いします。

このドリルは、体系立てて将棋を学ぶには、とてもよいツールだと思います。「NEWスタディ将棋」で将棋に親しみ、対局する楽しさを知ったら、次は、将棋の面白さをより深めるために、このドリルを使ってもらいたいですね。将棋は世代をつなぐゲームでもあります。幼児から年配の方まで、多くの方に将棋を楽しんでいただきたいです。

コミュニケーションが土台となる

|

将棋は、礼に始まり礼に終わるゲームです。「お願いします」「負けました」「ありがとうございます」という三つの礼によって、対局相手への敬意を表します。また、戦局や相手の先の先をよむことで、思考力・集中力が磨かれる、高度で知的なゲームでもあります。そういうことから、礼儀や忍耐力を身につけさせたい、思考力・集中力を高めて、学習に役立たせたいという保護者の声も聞かれ、実際、将棋教室の入会者は増加し、習い事としての人気も高まっているようです。

くもん出版が特に大事にしているのは、親子、祖父母孫、きょうだい、友だちとのコミュニケーションを育む中で、将棋に親しみ、学ぶことができる商品である、ということです。楽しい経験の土台があってこそ、さらにその先の面白さを追求することができるのではないでしょうか。

『ハンディー版 まんが将棋入門』監修の言葉の中で、棋士の羽生善治さんはおっしゃっています。「この本は将棋の世界への入口であり、将棋の基礎を学べます。しかし、そこから先は自分のアイディアとひらめきを大切にして、失敗しながら理解を深めていくことが上達の近道といえます。そして、その将棋で養った考える力や決断力、困難な局面にたえる力は君の将来にきっと役立ちます。さあ、将棋を始めましょう。」

関連リンク 公益社団法人 日本将棋連盟公式ホームページ ※日本将棋連盟……将棋の棋士による団体。1924年、「東京将棋連盟」として発足。1949年に社団法人、2011年に公益社団法人となる。所属現役棋士は、竜王戦、名人戦といった数々の棋戦で名勝負をくりひろげ、多くのファンを魅了している。また、各種将棋教室の開催や指導者の育成、プロ棋士・女流棋士の育成など、日本の伝統文化である将棋の普及・発展をめざし、幅広く活動している。 『ハンディー版 まんが将棋入門』の詳しい内容はこちら 『将棋入門ドリル ステップ1』の詳しい内容はこちら 『将棋入門ドリル ステップ2』の詳しい内容はこちら 『将棋入門ドリル ステップ3』の詳しい内容はこちら