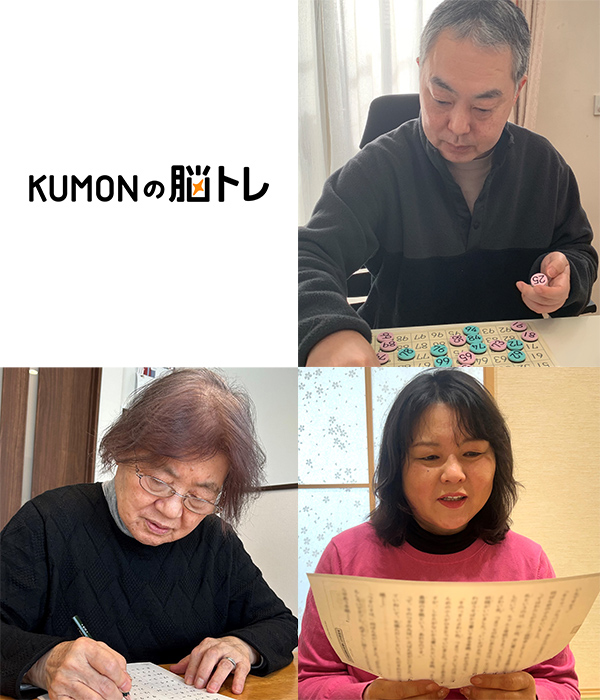

「KUMONの脳トレ」(川島隆太博士監修)とは―

読み書き・計算をできるだけ速く行うことで認知機能の維持改善、予防を目指す学習療法・脳の健康教室。「KUMONの脳トレ」は、学習療法・脳の健康教室の長年のノウハウをすべて投入し2023年12月にスタートした、個人向けサービスです。

KUMONならではの音読・計算の教材とすうじ盤を毎日10分行い、月に一回脳機能測定にチャレンジ。記録を振り返りながら取り組むことで、過去の自分と対話しながら脳トレを進めることができます。「少しずつ脳の衰えを感じ始め、何かしたい」という50代以上の中高年・シニア世代に特におすすめです。

認知症のイメージと社会の変化

皆さんの認知症のイメージはどのようなものでしょうか?認知症に対する世間のイメージは依然としてネガティブで、「なりたくない病気」の1位に挙げられるほどです。しかし、2024年1月に施行された「認知症基本法」により、認知症への理解と共生社会の実現が進められています。この法律は、認知症当事者も策定に関わっており、偏見をなくし、「誰もがなる可能性がある」という認識を広めることを目的としています。

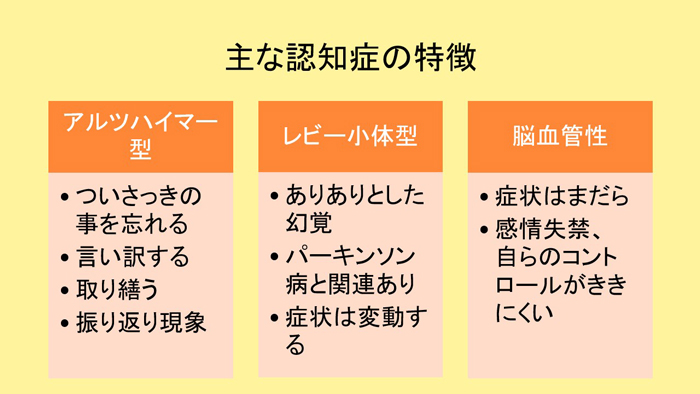

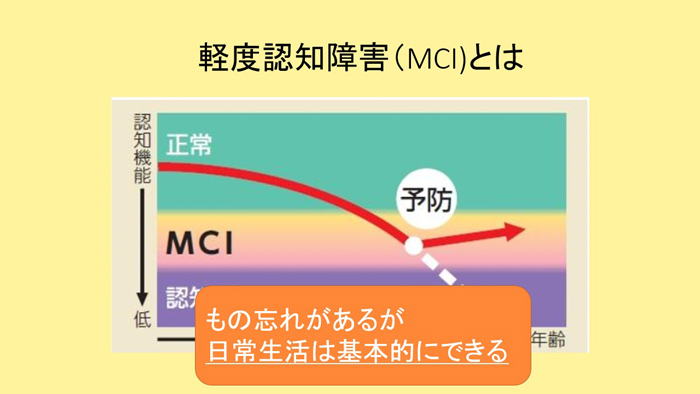

認知症の症状として注目されがちな「徘徊」や「怒りっぽさ」などが報道されることで、恐怖心が強まる傾向がありますが、そうした症状がない人も多くいます。アルツハイマー型認知症では、近時記憶(ついさっきの記憶)が思い出しにくくなることで不安や混乱が生じ、生活に支障が出た時点で「認知症」と診断されます。混乱がなければ「軽度認知障害(MCI)」の段階でとどまることも可能です。

現代は多様性を認める社会であり、認知症も「忘れっぽさという個性」として捉えることが理想です。家族や社会が支え合うことで、認知症の人も安心して暮らせる環境が整っていきます。

認知症の基本知識

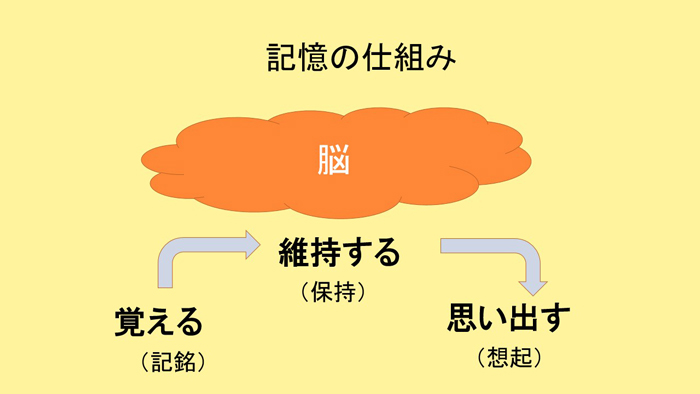

脳は「覚える(記銘)」、「維持する(保持)」、「思い出す(想起)」、の三つのステップで成り立っています。人は加齢によって「思い出す」力が弱くなります。一方、「覚える」力が弱くなるのがアルツハイマー型に代表される認知症です。「覚える」ことができていないので、当然「思い出す」ことができません。

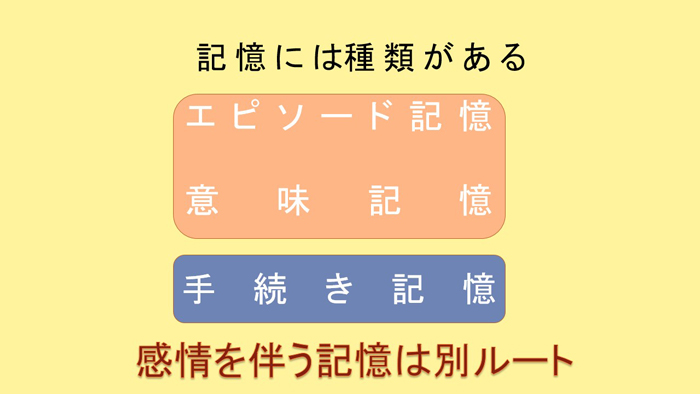

そして記憶には種類があります。「エピソード記憶」は今日こんな勉強会があるとか、一般的なことです。「意味記憶」とは、例えばものの名前であるとか、歴史の話など。「手続き記憶」は編み物をするとか自転車に乗るなどです。この三つは違う経路で頭の中に保存されます。

認知症で一番多いアルツハイマー型で障害を受けるのは、脳の海馬というところです。海馬は近時記憶(ついさっきの記憶)、エピソード記憶の入口なので、エピソード記憶が障害されます。ですので、さっき食べたもののことは覚えていないけれど、昔の話はちゃんと話すことができるというのは、入る経路が違うからなんですね。そして、一見エピソード記憶のようだけれど、感情を伴う記憶は別ルートで入ります。これは気をつけないと、いつも覚えていないからこれぐらいのことと思って、ちょっと冷たくしてしまったりすると、悲しいとか辛かったという記憶は残ったりするわけです。

実は認知症か認知症でないかという線引きはなかなか難しいところなんです。加齢により能力が低下するのは当たり前ですよね。どこまでが加齢による変化で、どこからが認知症なのか、この判断は難しく、その方の生活環境や状態によって百人百様です。また、行ったり来たりもするイメージです。

認知症で一般的なのはアルツハイマー型、レビー小体型、脳血管性などがあります。認知症の方の状態は、脳の変化、体調、使わないで落ちている部分が複合的に合わさったものです。体調と使わないで落ちている部分は、改善可能です。例えば筋力も90歳からでも鍛えればつくわけです。だからここを改善するというのがこれからの課題だと思っています。

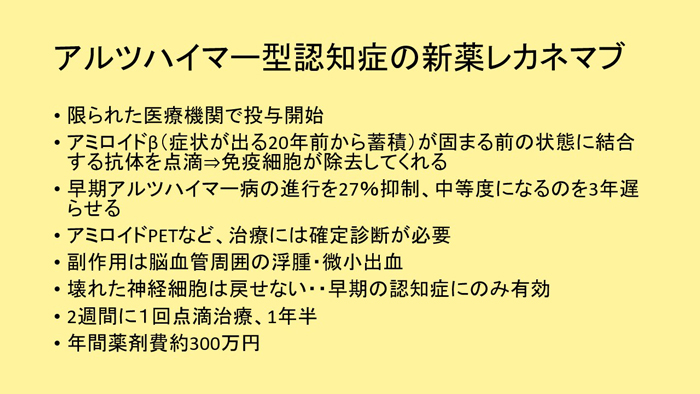

今、限られた医療機関で投与開始になっているアルツハイマー型認知症の新しい薬についてお話しします。

認知症は、アミロイドβ(ベータ)というたんぱく質が症状が出る20年ぐらい前から脳に溜まってきて、それが糸玉みたいになって、脳の細胞を障害してしまうことで発症するとされています。新しい薬は、免疫細胞が固まる前の糸くずの状態で除去してくれるというもので、3年ぐらい発症を遅らせることができます。適応が限られているのですが、早く見つけ出して、適応のある方はこのような医療につなげるという努力もしています。

学習療法(KUMONの脳トレ)の理論

KUMONの脳トレは学習療法の理論を応用したものですので、学習療法についておさらいしてみましょう。

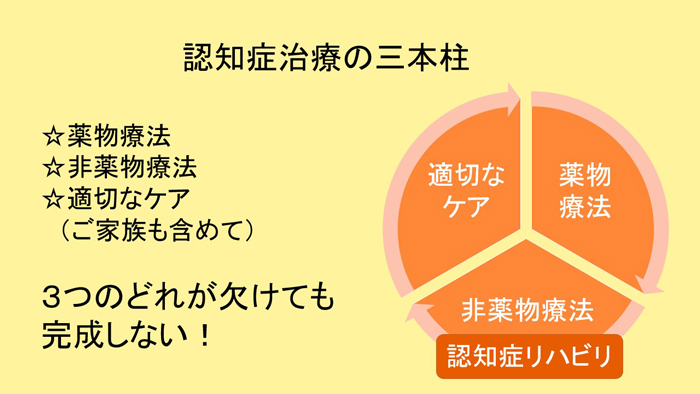

認知症の治療の三本柱は薬物療法、非薬物療法、適切なケアです。その中で、学習療法は、読み書き・計算・コミュニケーションを通じて脳の前頭前野を活性化し、認知症の予防や改善、生活の質の向上を目指す非薬物療法です。

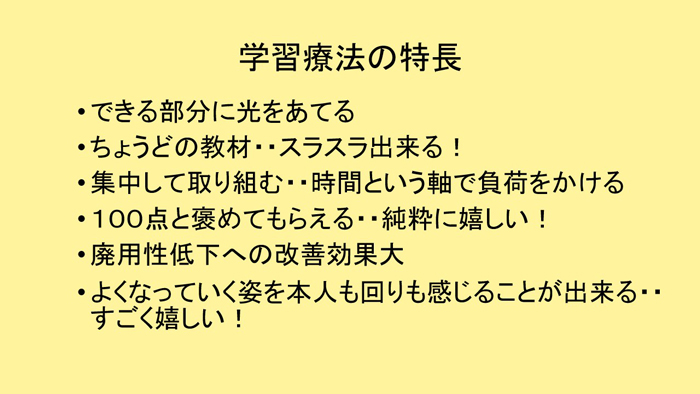

学習療法の特長は、すらすらできる教材を集中して取り組むこと。今までの研究で、難しい問題では脳の前頭前野はあまり活性化しないとわかっていますので、時間という軸で負荷をかける。

また、100点だとほめてもらうことは、できている部分に気づくことで本人の自信と生きがいにつながる。これを繰り返すことが大事です。

これは認知症の方が行う学習療法の話ですが、今皆さんが予防のためにされている脳トレもベースの理論は一緒です。筋トレのように単純なことを繰り返して、自分を認めてほめることも大切ですよね。

生活習慣からのアプローチ

認知症予防についてよく言われることですが、リスクを減らすことが重要なポイントです。リスクを減らして軽度認知障害(MCI)の状態を長く維持する。これが目標です。川島先生の本『めざすは認知症ゼロ社会! スマート・エイジング』( ミネルヴァ書房)では、MCIの状態(正常と認知症の間)で、物忘れはあるけれども日常生活が基本的にできている状態でとどまることが、スマート・エイジングにつながると言っています。

廃用性変化、すなわち脳を使わないことによる変化というのは想像以上に大きいんです。使わないものはいらないものと脳が判断します。使えば再び活性化します。特に家事は体のいろんなところを使うので、生活リハビリとして使えます。いかに楽しくやる気スイッチオンできるかですね。筋トレやウォーキングをしたらカレンダーに丸をつけるなど、成果が見えるようにしておく。そうすると続けやすいかなと思います。

生活習慣からのアプローチをご紹介いただきました。

-

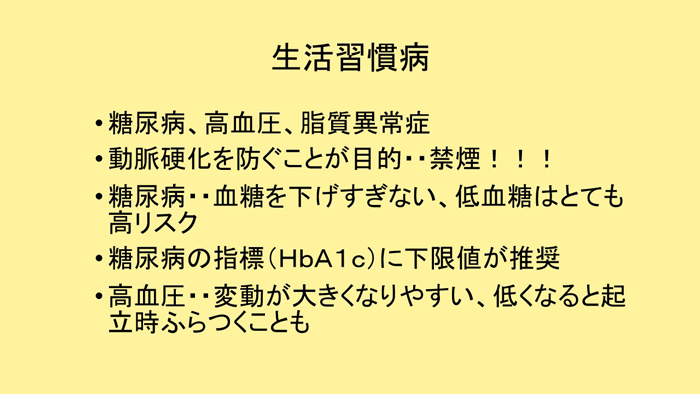

① 生活習慣病の管理

-

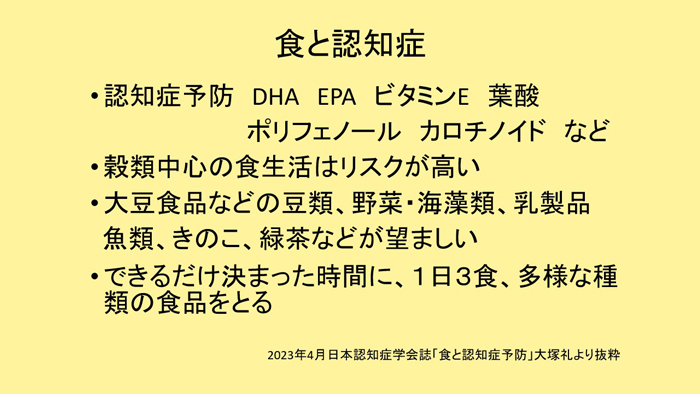

② 食べ物

-

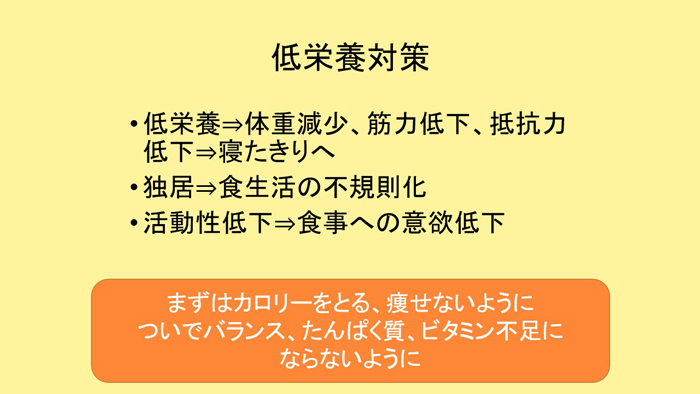

③ 低栄養

-

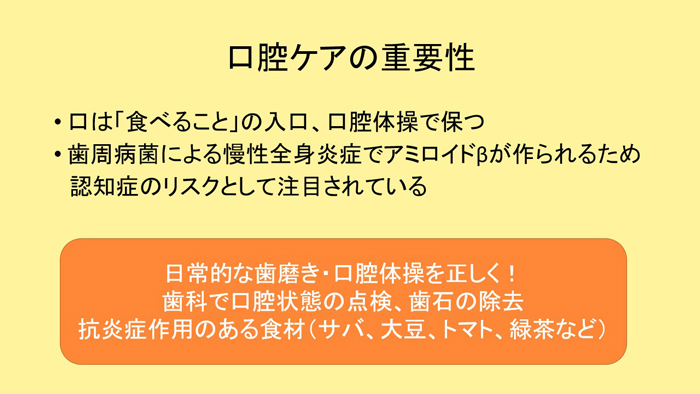

④ 口腔ケア

-

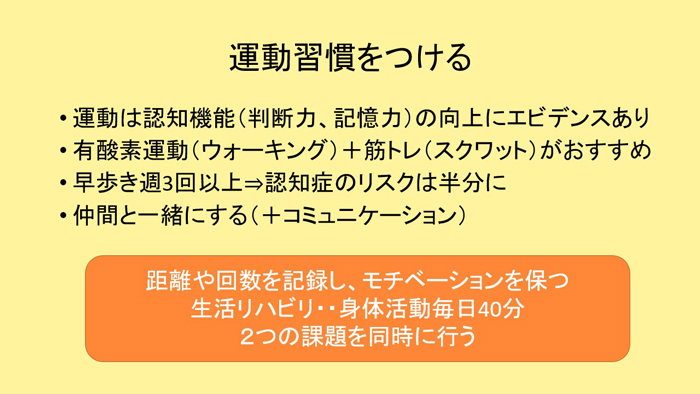

⑤ 運動習慣

-

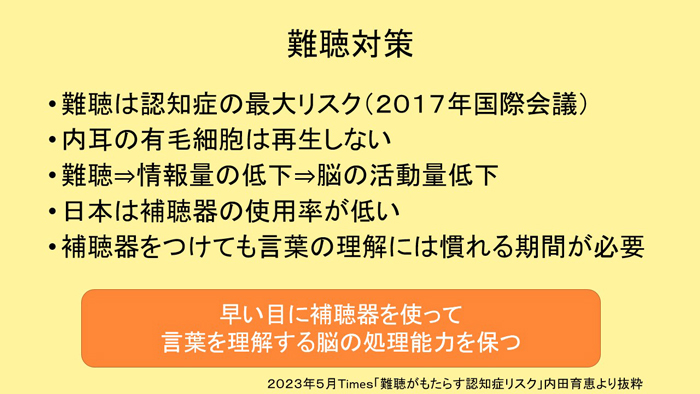

⑥ 難聴

田仲先生への質問コーナー

最後にセミナー参加者から寄せられた多くの質問から、田仲先生が一問一答形式で回答しました。その中から一部をご紹介します。

Q:人とほとんど会話をしませんが、認知症リスクは高くなりますか?

A:会話をするということは、相手の話を聞いて理解して、それに対して脳が考えて言葉を発するという、結構脳を使うことなんですね。脳を使うという点で、なるべく会話はしたほうがいいですね。話す相手がいないということが課題であれば、今すごく発達してきているAIを話し相手にするのもいいのではないでしょうか。相手の都合を考えずにすみますし、相手が人間であっても人間でなくても大丈夫だと思うので、ぜひとも会話をしてもらえたらと思います。

Q: 親が認知症なのですが、遺伝等が関係して私自身も認知症になるのでしょうか?

A: 聞かれることが多いんですが、もちろん遺伝がすごくはっきりしている家系の方がいることはいます。けれど、ほとんどの方はそういう家系ではなく、単発型の認知症です。ただ、がんもそうですが、多い家系の方はやはり体質としては似ているということはあります。いずれにしても、努力によってリスクを減らすことができるものは、認知症になりやすいかどうかは関係なく、取り組んでいただきたいなと思います。

Q: 記憶障害があり投薬治療をしています。脳トレもしていますが記憶障害には効かないのでしょうか?

A:認知症の症状が出るようになる20年前ぐらいからアミロイドβ(ベータ)がたまるわけですよね。その過程の中で少しずつしにくいことが増える。やっぱり海馬のところが障害されることが多いので、覚えるところはちょっと苦手になるわけですよね。でも、ほかの能力は保たれている。人間の脳はいろんな能力があって、認知症ですべてがダメになるわけではないですし、タイプによっても違います。アルツハイマー型であれば覚えるところが少しずつ弱くなるので、そこは工夫でカバーするといいですね。メモするとか、音声録音でも構わないし、自分で確認して、弱くなっているところを補填してあげるのがいいのかなと思います。補填しつつ、音読・計算で脳に刺激を与えつづけることもしていただければと思います。

Q: 免許更新の記憶力テストが不安です。良い方法がないでしょうか?

A: どんな内容なのかがわからないというのが、まず不安の原因だと思います。ですので、本屋さんに行って同じような問題が掲載されたテキストを手に入れて、自分でどのぐらいできるかを試しておくのが一番かと思います。パニックになると人間能力を発揮できないので、だいたいこんな問題が出て、こんなふうに流れていくという予習をあらかじめして、落ち着いて受けたら、きっと大丈夫です。

Q: 効果がなかなか感じられず、ついついサボり気味です。効果が実感できる良い方法はありますか?

A:人間、なかなか根気よく勉強を毎日しようと思っても、毎日できませんでしたよね。人間はそんな生き物ですけれども、やはり成果が目に見えるというのが大事です。脳トレをしたらカレンダーに丸をつけて、目標、例えば30日続いたらとか一つゴール地点をつくっておいて、クリアできたら自分にご褒美―好きなものを食べるとか、遊びに行くとか―ボードゲームみたいな感じでする。そうすると頑張れますよね。あとは、みんなで教材を持って集まって、脳トレを一緒にして、ちょっとワイワイしてお茶して別れるみたいなのもコミュニケーションもできるし、いいのかなと思います。

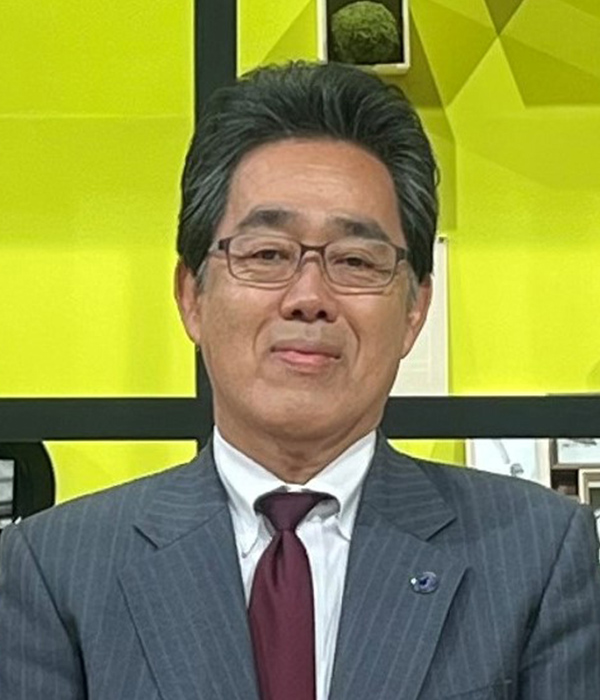

(講師プロフィール)大阪府 医療法人幸志会 もり内科クリニック院長。三重県生まれ。近畿大学医学部卒業後、大阪大学第二内科入局。その後市立吹田市民病院、大学病院を経て学位取得。石垣島の診療所や大阪の病院にて診療し、その後勤務した介護老人保健施設に「学習療法」を導入。クリニック開業後も「認知症サポート医」として「学習療法」の実践と普及活動を継続。2019年には所属する布施医師会に「脳の健康教室」開講を働きかけ、東大阪市の「一般介護予防事業」として実現。地域のコミュニティづくりにも貢献している。第10回赤ひげ大賞功労賞受賞。

関連リンク もり内科クリニック院長/布施医師会(東大阪市)理事 田仲みすず先生(前編)|KUMON now!スペシャルインタビュー 「KUMONの脳トレ」スタート記念―川島隆太教授オンラインセミナー報告2023|KUMON now! 新サービス「KUMONの脳トレ」とは?|KUMON now! 川島隆太教授オンラインセミナー報告|KUMON now! 「第10回 日本医師会 赤ひげ大賞」功労賞に田仲みすず先生|KUMON now! 学習療法センター KUMONの脳トレ