現場でより活躍できる人材を目指し「国語力」を高める

まず初めに、公文式を導入した経緯について、株式会社荏原製作所富津事業所人事・研修課の南島理津子さんにうかがいました。

―― 公文式を導入したきっかけについて教えてください。

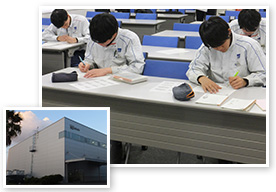

株式会社荏原製作所富津事業所 株式会社荏原製作所富津事業所人事・研修課の南島理津子さん |

南島さん: 富津事業所では、新人技能職の研修生に対して、1年間の研修期間を設けています。その研修では、メモをとったり、週報、日報を書いたりと、「文章を書く」機会が多くあります。ところが、週報や日報を見ると、自分が言いたいことを文章でうまく表現することができていなかったり、読み手のこちらが意図をくみ取れなかったりすることがありました。そういう社員も、考えがないわけではなくて、話を聞くと、「あぁ、こういうことが言いたかったんだな」ということが必ずあるのです。ただ、せっかく能力があっても、報告書やメールなど文章でコミュニケーションをとる際に、伝えたいことがうまく伝わらないのはもったいない。そこで、新入社員のうちに文章を書いて表現する力を高めることで、現場に出てからより活躍できる人材になれるのではないかと思ったのです。じゃあ、どうしようかなと考えた時に、小学生の息子が通っている公文式がふと頭に浮かびました。そこで公文式教室の先生に相談したところ、「研修に公文式の国語を導入してみたらいかがですか?」というアドバイスをいただき、それで導入してみようということになりました。社員や周囲からすれば、日本人の社会人に対して「いまさら国語を勉強するの?」と疑問に感じられると思います。でも、意外にも国語だからこそ、基礎的な読解力や文章力を高めることで変化があると思いました。公文式を導入してみて、改めてそう感じました。ビジネスをするうえで、国語は本当に大事だなと、私自身が実感しています。

―― 国語の教材のよさについて、どのように感じられていますか?

南島さん: まずは、文章を要約するというところは、社会人にとって非常に役立つと思います。自分で文章の内容をよく理解しなければ、要約することはできませんので、問題を解くうえで、これはどういうことが書かれてあるのか、どういう文章がわかりやすく人に伝えられるのか、ということを自然と学ぶことができます。そうした「考える」習慣は、なかなか大人になってからは身に付けられるチャンスがありませんよね。ですから、公文式を通して、社員が考え、そして文章をまとめる力を身に付けられるというのは、公文式を導入して良かったと一番に思う部分です。

それともう一つは、有名な古典や小説などが教材の内容に盛り込まれていることです。今は本を読む子どもが少なくなってきていますし、大人になると、さらに本を読む機会というのは減ってしまいます。そういう中で、公文式を学習することで、「本を読む」ことができるというのは、とてもありがたいなと。それこそ、将来、海外に行った時に、「外国人は知っているのに、自分たち日本人が知らない」というのは、やはり恥ずかしいことですから、そういう意味でも非常に良い機会を与えてもらっているなと感じています。

―― 2017年からは国語に加えて、英語も導入されました。これは、どういう経緯からだったのでしょうか。

南島さん: 弊社の事業は、グローバル化が進んでいまして、入社2、3年目から海外出張する社員も少なくありません。ですので、やはり英語力は必要になりますので、出張が決まってあわてて学習するのではなく、常日頃から英語に触れるような習慣を身に付けてほしいということから、英語も加えようということになりました。

|

―― 実際に公文式を導入してみて、いかがですか?

南島さん: どの教科でもそうだと思いますが、難しいところから入ってしまうと、どうしても拒否反応を示してしまいがちですよね。でも、公文式は自分の能力に合わせて「やれる」とか「楽しい」というところからスタートすることができます。それと、学校の授業では一人ひとりに合わせることはできませんから、わからないことをそのまま素通りしてしまうこともあると思うのです。その点、公文式では、それぞれの「つまずき」を見逃すことなく、懇切丁寧に理解へと導いていくことができる。公文式ならではの良さを感じています。

―― 公文式を始めて、新入社員の方たちに、どのような変化を感じていますか?

南島さん: なかなかスムーズに学習を進めていくことができない社員もいたので、途中から集合学習のほかに個別の補習の時間を設けるようにしました。最初はこちらから「週に1回やろうか」と声をかけると、「えぇ!補習ですか……」という反応で、少しイヤイヤながらやっていたところがあったと思います。ところが、だいぶ理解が深まってきていたようだったので、「そろそろ補習は終わりにしようか」と言ったところ、「もう少し続けてもらえませんか?」と社員の方から意欲を見せてきてくれたのです。「やればできるんだ」ということがわかって、学習意欲がかきたてられたみたいですね。 その社員だけでなく、全体的に学習に対する姿勢が変わってきたなと感じています。最初のころは、集合学習の時間になっても集まり方がバラバラだったのが、今ではすっと集まるようになりました。こうした意欲や、気持ちの切り替えという部分は、仕事にも大いに役立つと感じています。

「面倒くささ」「不安」から「意欲」「安心」へ

レベルもペースも「自分が主役」

次に、社員の皆さんに約半年間、公文式を学習してみての感想をうかがいました。13人の新入社員のうち、今回は橋本謙信さん、大野智生さん、武塙悠太さん の3人にインタビューをしました。

―― 入社をして、公文式を学習すると聞いた時は、どんな感想を持ちましたか?

橋本謙信さん 橋本謙信さん |

橋本さん: 僕の妹が公文式を学習していて、横で見ていて「すごい量の教材で、大変そうだな」と思っていました。その公文式をまさか自分がやるとは思っていなかったので、正直に言えば最初は「面倒くさい」としか思えませんでした(笑)。

大野さん: 僕は公文式がどういうものかわからなかったので、特に何か思っていたということはありませんでした。それこそ「ゼロからのスタート」という感じでした。

武塙さん: まずは、やっぱり「面倒だな」と思いました(笑)。それと、いきなり難しいところから入るんじゃないかなという不安がありました。

―― 実際に公文式で学んでみて、いかがでしたか?

大野智生さん 大野智生さん |

大野さん: 最初の頃は、レベル自体は易しかったので問題はなかったのですが、毎週決まった量をこなすのが少し大変でした。ただ、もしそれができなかったとしても、学校の授業のようにみんなにあわせて飛ばしたり、あるいは置いていかれることがなくて、自分のペースで進めていくことができるので、そこは安心して学習をすることができました。橋本さん: 最初はあまりにも簡単で、特に英語はもう少し難しいレベルから始めてもいいのかなと思いました。ただ今思えば、基礎から始めたことで、中学や高校の時によくわからずに通り過ぎていたところを理解することができたと思うので、今では良かったなと思っています。

武塙さん: 基礎からやっていくものなんだということが初日にわかって、「難しいんじゃないかな」という不安が最初の一歩で消えたことで、その後、どんどん進めていくことができました。もともと国語と英語は好きな教科だったのですが、改めて基礎からやることによって、より理解が深まったと感じています。特に国語は、もともと考えたり、物語を読むことが好きだったのですが、社会人になってそういう時間が与えられているのはすごくありがたいですね。

武塙悠太さん 武塙悠太さん |

―― 公文式の良さをどこに感じていますか?

武塙さん: 一番は「自分のペースで進めることができる」という点です。一斉授業では、どうしても時間制限があって、わからないまま問題を解こうとして、さらにわからなくなるということがあったのですが、公文式ではわかるところはどんどん進められるし、わからないところはじっくりと考えることができる。だからこそ、理解が深められるのだと感じています。それと英語の教材が、会話文だけでなく、物語の長文があるので、読解力がしっかりと身についていることを感じられるのがうれしいです。

橋本さん: 公文式の英語教材は、問題だけでなく、例文がふんだんに盛り込まれているので、とても理解しやすいです。

半年間の学習で感じられる自分自身の成長

後輩に伝えたい「学びの価値」

|

―― どんなところに、公文式学習の効果、あるいはご自身の変化を感じていますか?

橋本さん: 正直、英語はまだ活用する場面がないので、手応えというのは感じられないのですが、将来、海外出張となった時に役立つのかなと思っています。国語の方は、最近では文章を書くスピードがついてきたなと。先日も感想文を書く機会があったのですが、以前より自分の考えや伝えたいことを頭の中でまとめて、それを文章にする力というのが身についているなと手応えを感じることができました。

大野さん: 英語は、テレビを見ていたり、ネットサーフィンしている時に、「あ、これこの間、公文で出てきた単語だ」というようなことが増えてきて、それはすごくうれしいですし、やる気にもつながっています。それと洋楽を聴く時に、今まではメロディしか頭に残らなかったのが、英語の歌詞が残るようになってきていて、公文式でやってきたことが身についているんだなと感じています。国語に関して言えば、一番大きいのは漢字です。普段はパソコンや携帯で文章を作ることが多くて、自分の手で書く機会がほとんどないので、公文式で漢字を書く機会があるというのは、すごくありがたいなと思っています。

武塙さん: もともと英語が好きで、僕も洋楽を聴くことが多いのですが、以前は「この曲いいな」と漠然とした感じで聴いていたのが、今は英語の歌詞を見て「あぁ、こういう意味の曲なんだ」ということを知ったうえで聴くようになって、違う楽しみが出てきました。そういうところで「あぁ、きちんとした英語力が身についているんだなぁ」と感じています。国語の方は以前は単に速く書くというだけで、構成はバラバラだったりすることがよくありました。でも、今では書いた後に、誤字脱字や文章の表現が間違っていないか、ということを自分自身で考えて見つけ出し、修正するような癖がついてきました。以前は「マスを埋められて良かった」としか考えていなかったのが、今ではどういうことを伝えたいから、どの表現方法にするかということまで考えるようになり、そういう部分で自分自身に変化を実感しています。

―― 公文式で学習したことを、今後どのように生かしていきたいですか?

橋本さん: 今後、仕事において上司に文章で報告をしなければいけない機会も増えてくるので、きちんと自分の言いたいことを相手に伝えられるように、もっと国語力を上げていきたいと思っています。これまでは「どうすれば相手に伝わりやすいか」なんてことは全く考えてきませんでした。そういう意味でも、公文式をやってきて本当に良かったなと思っています。

武塙さん: ビジネスだけでなく、今は日常的にも英語が必要になる機会は多くあるので、今こうして英語を基礎から学んだことは、これから幅広いシーンで役立つのかなと思います。これからはもっと理解できる単語を増やしていって、リスニング力を上げていきたいと思います。国語に関しては、これから人に報告することが増えてくると、言葉の選び方や伝え方がとても重要になってくると思うので、公文式でやってきたことを生かしていきたいなと思っています。

大野さん: 公文式をすることで、英語を勉強する習慣が身についたので、これからも続けていって、今後、海外出張をする際に役立つくらいのレベルにまで上げていきたいと思っています。どちらかというと、リスニングがまだまだだなと感じているので、重点的に学習していきたいですね。4月には後輩が入ってきますが、おそらく自分たちと同じように「面倒くさい」と思う人も少なくないと思うのです。でも、社会人になってから、こうして勉強する機会をいただけることって、そう多くはないと思うのです。せっかくのチャンスなので、有効な時間にしてほしいと思いますし、時間を割いて取り組む価値は十分にあると伝えたいですね。

関連リンク 荏原製作所ウェブサイト 企業での公文式