言葉で心をつなぐ仕事

人的交流への貢献も魅力

![赤澤大臣とトランプ大統領の会談を米側通訳として支援(2025年)[ホワイトハウスのSNSより]<](https://www.kumon.ne.jp/kumonnow/wp/wp-content/uploads/2025/09/obog_1_umg01.jpg)

私のメインの仕事は日本語と英語の通訳です。追ってお伝えしますが、アメリカと日本で育った私にとって母国はふたつ。そのふたつの国の言葉を使って日米をつなげたいと思い、通訳のほか執筆や翻訳、ポッドキャストもしています。

政治都市ワシントンD.C.を拠点にしているので、外交・安全保障をテーマにした政治関連の仕事が多いです。省庁会議や日本からの視察団体、企業などの通訳も務めます。日本と米国双方から依頼をいただきます。

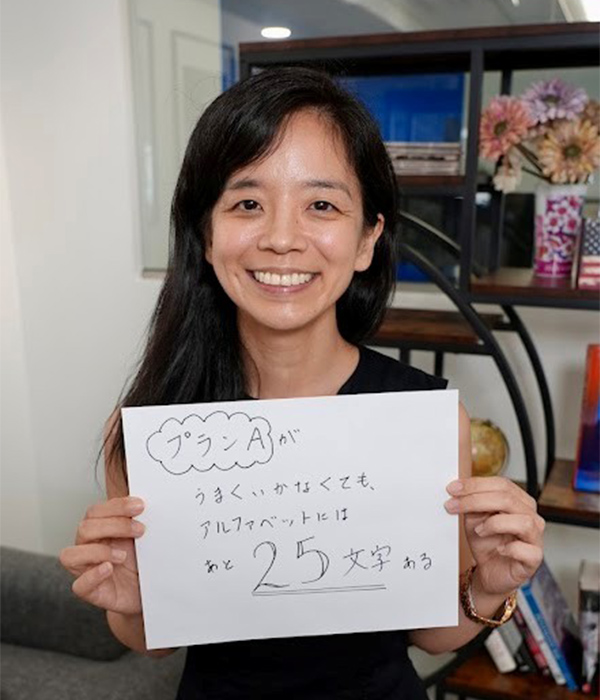

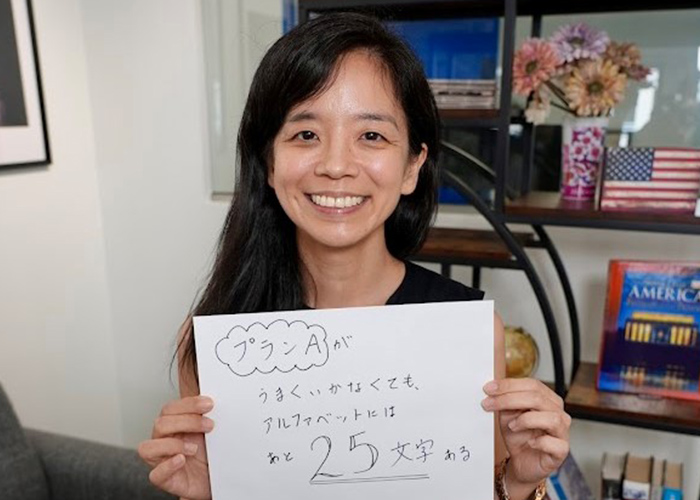

今年の4月には、赤澤経済再生担当大臣とトランプ大統領の会談時に通訳として立ち会いました。この仕事は、アメリカ政府からの依頼でしたが、トランプ大統領は話の区切りに通訳を促してくれるなど、進めやすかったです。

![南アフリカのケープタウン郊外で、黒人の方が所有する南ア初のワイナリーにて(2023年)[ホワイトハウスのSNSより]](https://www.kumon.ne.jp/kumonnow/wp/wp-content/uploads/2025/09/obog_1_umg03.jpg)

南ア初のワイナリーにて(2023年)

通訳という仕事のやりがいは、言葉を使って日本とアメリカをつなげられること。出張が多く、第三国で開催される会議などもあるため、一人では行く機会のない国々を訪問できるのも魅力のひとつです。一昨年は南アフリカ、昨年はチリ、今年は韓国やオーストリアに行きました。

例えば視察に同行して現地に赴く時など、言葉を通して人と人とをつなぐことは、私自身すごく勉強になりますし、人的交流のお手伝いができることは通訳の醍醐味です。また、視察の期間が長いと、参加されている方々との交流が深まり、より親しくなれることも楽しいです。

一方で、通訳は準備がとても大事な仕事。試験勉強に似ています。仕事のお話をいただいてから関連資料を送ってもらうなどして備えるのですが、軍事関連のように機密性が高いトピックだと、情報を得るのは難しい。専門的な辞典を調べたり、経験のある先輩に聞いてみたり、なかなか大変です。そうしてできる限り準備をした上で、当日は緊張しないように心がけています。

ある先輩からは、「同時通訳は乗馬みたいなもの」と教えていただきました。「あ、間違えた!」と気づいても、そこで立ち止まってしまったら、馬から振り落とされるのと同じように、どんどん差は開いてしまいます。会談は止まることなく、言葉は流れてくるので、今聞こえる内容にしっかり対応するしかありません。そう考えると、自分に対しても、状況に対しても寛大であることが必要な仕事だと思います。

9歳でハワイから日本へ

つらかった小学時代で得た気づき

私は父の仕事の関係でシアトルに生まれ、生後8か月でホノルルへ引っ越し、9歳まで暮らしました。現地の公立小学校に通いましたが、クラスの友だちも祖先をたどると5~6か国にルーツがあったりして、いろいろな背景をもつ友だちが多くいました。そのような多様な環境が楽しくて、私ものびのびと育ちました。

その生活が一変したのが、父の仕事の都合により小3で日本に移った時です。当時の私にとって故郷はハワイ。日本は祖父母がいる国で、数年に一度行くところでした。

日本の公立小学校では、カルチャーショックを受けました。アメリカでは授業中に挙手するのはあたりまえ。でも日本では手を挙げる子はほぼいない。日本で習慣となっている授業後の掃除は、アメリカでは専門の人が雇用されているので行いません。

最初は英語を話すのを珍しがられ、同級生は興味をもって話しかけてくれていましたが、次第に避けられるようになってしまいました。皆が興味をもつかなと思ってハワイとの違いを話したので、自慢していると思われてしまったようです。

小学校の終わり頃は、友だちがいなくてつらい生活でした。休み時間はひとりで図書館へ行き、本を読み漁っていました。現実の学校生活がつらかったこともあり、お気に入りはファンタジーで、空想もよくしていました。例えば、「扉を開いたら自分が歓迎されている場所がある!」というように。小説家になりたくて、創作もしていました。

この頃から対人関係への苦手意識が生まれ、アイデンティティクライシスに陥ります。コミュニケーションの難しさを実感し、言語ができればいいというわけではないと、子どもながらに気づきました。

ターニングポイントとなったのは、中学の頃。機内誌で、「帰国子女のいじめ」がテーマの特集記事に出合ったことです。「悩んでいるのは自分だけじゃないんだ」と、とても救われ、「他の人との違いを受け入れたほうがお互い幸せなのでは?」と考えるようになりました。この時の気づきが、今の私の活動の基盤となっています。

「自分らしくいられそう」と

公文国際学園に一目惚れ

公文式教室に通うようになったのは、小3からです。数英国の3教科を学んでいました。日本の物語を読める国語が一番楽しく、これまで触れる機会がなかった古文、漢文まで進むことができたのもよかったと思います。英語では「日本語の観点から見た英語」を学ぶことで、翻訳に近い学びを経験することができました。

算数は苦手でしたが、それでも自分の学年より進み、学校の勉強に役立ちました。

公文式は自分の好きなペースで学べて、先生も優しい。学校での生活がつらかった反面、公文の教室は楽しく勉強できる場所でしたから、本当に感謝しています。また、公文国際学園の存在を知ることができたのも、教室に通っていたおかげです。見学に行き、キャンパスに一目惚れしました。

学園は当時できたばかり。サンサンと太陽が降り注ぐ真新しい校舎は、ゾーンごとに色分けされており、わくわくしました。私服なのも自由な校風の象徴だと感じました。学生に話を聞いたり寮を見学したりすると、のびのびとしていて楽しそうな学校生活が伝わってきて、「絶対にここに入学したい!」と受験を決めました。

これまでと違う環境で過ごしたいと思っていたので、寮生活にも憧れました。ただ私は一人っ子だったこともあり、最初は寮での生活に慣れませんでした。当時の中1は4人部屋。皆それぞれ違うのは当たり前です。「違いはある」ということを最初に受け入れ、その中でお互い対話していくことの大切さを学びました。当時の友人とは今でも仲良くしています。

公文国際学園の魅力のひとつは、自分たちで何でも企画できることです。修学旅行も班ごとに自分たちで行き先を決め、旅行のしおりも自作。自分たちで企画した分、訪問先の方の話をしっかり聞こうという姿勢につながりました。

学習面では、フランス語の魅力に触れられたのがよかったと思います。英語以外の外国語を公文式で学ぶというオプションがあったおかげです。その後、高校、大学でもフランス語を学び続けるきっかけになりました。

国際的なことに関心のある友だちが多かったこともあり、私も自分らしく過ごせて居心地がよかったです。

一方、こんなこともありました。クラスメイトそれぞれのポジティブな印象を書く授業があり、私については圧倒的大多数の子が「英語が得意」と書いていたんです。ありがたい半面、「英語をとったら私には何が残るんだろう」と、ふと考えました。

中学卒業後も公文国際学園で高校まで過ごす選択肢もありましたが、将来はアメリカの大学に進学する夢や、母からの勧めもあり、ハワイの高校に進学することにしました。

不安もありましたが、「英語が当たり前のところで一からやり直したら、どんな自分になれるのか」と、挑戦したいと思ったことも理由のひとつです。

|

後編のインタビューから -建国2年目のコソボでインターンシップ |