大人になった金太郎

初めにご紹介するのは、金太郎に縁の深い「酒呑童子」のお話です。時は平安時代、京の都に住む貴族の娘たちが次々と神隠しにあい、行方不明になりました。そこで陰陽師・安倍晴明が娘たちの行方を占うと、酒呑童子という鬼によって大江山に連れ去られていることがわかります。そこで勅命(天皇の命令)を受けた武人・源頼光は仲間らとともに大江山に向かい、酒呑童子を退治したというストーリーです。この酒呑童子のお話は『御伽草子』のひとつとして、江戸時代には広く知られていました。

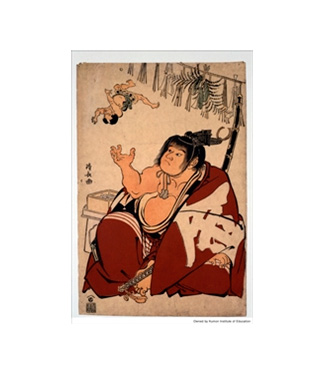

この迫力ある浮世絵は、日本の鬼伝説の中でも指折りの凶悪な鬼とも言える酒呑童子が退治される場面を描いたもの。中央に描かれた酒呑童子を取り囲むのは源頼光と、頼光と共に藤原道長に仕えていた藤原保昌、そして「四天王」と呼ばれた頼光の4人の家臣たちです。

そしてこの四天王の一人である坂田金時(画中では酒田公時/白丸部分)こそが、金太郎が成長した姿(画面左)なのです。口ひげを蓄え、髪を振り乱し、歯をむき出しにして叫びながら刀を構えるその姿は、四天王の中でもとりわけ粗野なキャラクターとして描かれています。

龍と鬼の子 金太郎

次に酒呑童子の前日談としてご紹介するのが、金太郎が足柄山で源頼光に見い出された場面を描いた浮世絵です。画面の中央で真っ赤な体をした丸裸の金太郎(白丸部分)と頼光四天王の一人である碓井貞光とが組み合っている様子を、源頼光と四天王の残る二人が見守ります。この後、金太郎は坂田金時と名を変えて、源頼光と行動を共にすることになるのです。ちなみにタイトルにある「怪童丸」とは金太郎の別称です。金太郎の足元には、トレードマークである「まさかり」が見えますね。

さてそんな緊迫した力比べの場面なのですが、笑みを浮かべて川で洗濯をしている女性が画面左に描かれているのがわかりますか?この女性は金太郎の母親とされる「山姥」です。足柄山に住んでいた山姥が夢の中で赤龍と結ばれ金太郎が生まれたという「山姥譚」は、江戸時代、浄瑠璃や歌舞伎などの芸能の題材として多く取り上げられました。そして浮世絵においても、山姥と金太郎という母子をモチーフとした浮世絵がたくさん残されていますが、その多くが親子の親密さを表現したものです。この山姥の表情も、たくましく育った金太郎の成長に目を細めているようにも見えませんか?

山姥は山奥に棲む妖怪であり、ときに人を喰らう「鬼女」だとも言われています。いわば金太郎は鬼と龍の子どもであり、金太郎の超人的な怪力や動物たちと会話ができるという能力は、このような特別な出自が関係しているとも言われています。

心やさしい金太郎

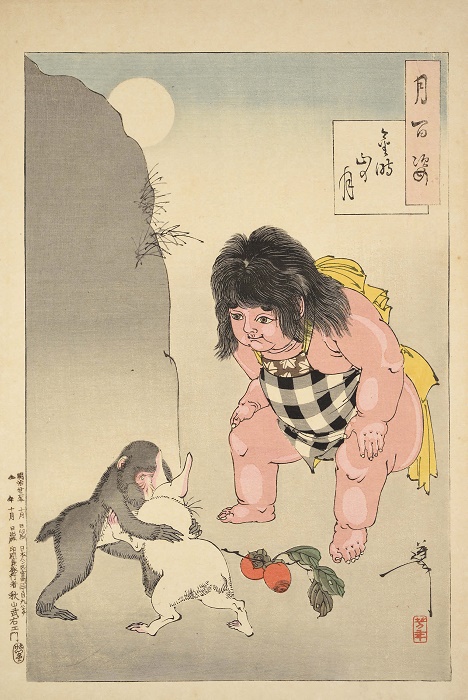

そして最後にご紹介するのは、明治時代に描かれた金太郎の浮世絵です。ここまでの浮世絵とはうって変わったおだやかな雰囲気で、サルとウサギが相撲を取っている様子を、金太郎がやさしいまなざしで見守っています。

江戸時代の金太郎はやんちゃで勇ましい男の子として描かれることが多いのですが、この金太郎はとても穏やかでやさしそうな表情ですね。酒呑童子退治の浮世絵に描かれた粗野なイメージとはずいぶんギャップがあるように感じます。しかしこの「心やさしい金太郎」というイメージの方が、むしろ今の子どもたちが知っている金太郎に近いのではないでしょうか。

金太郎のイメージの変化が、その時代における男児への期待や理想像の変化を反映しているのだと考えると、大変興味深い変化です。

お子さんは、金太郎をどんな男の子だとイメージしているでしょうか?そして皆さんのご家庭にいる「金太郎」はどんな表情をしていますか?よく観察をしてみると、これまで気づかなかった金太郎の表情に出会えるかもしれませんよ。

関連リンク くもん子ども浮世絵ミュージアム