若い女性の西洋への憧れ

見立多以尽 洋行がしたい 月岡芳年 明治11年(1878) |

右の絵は「洋行をしたい・・・」という若い少女の気持ちを描いています。少女は格子柄のシャツに着物を重ね着しており、当時では進んだファッションに身を包んでいるところを見ると、裕福な家庭の娘であると推測できます。椅子に座り、テーブルに頬杖をついて眺め見る書物にはアルファベットらしき文字が並んでいます。明治に入ると、留学や女学校への進学など、女性の学問への道が徐々に広がり始め、まだ見ぬ外国に憧れを寄せている様子が描かれています。

子どもたちの文明開化~子どもたちの学びの場は寺子屋(手習塾)から学校へ~

江戸時代の子どもたちの学びの場と言えば、「寺子屋」をイメージされる方も多いと思います。当時、寺子屋は手習塾とも呼ばれ、庶民の子どもたちは7歳前後になると読み・書き・算法を寺子屋で学んでいました。しかし、寺子屋に通うことは義務ではなく、入門時期も辞める時期も自由でした。また、親の職業や個人の能力に合わせて学ぶ内容も、課題も、進み方も個人別でした。さらに師匠(先生)の指導の仕方も統一されたものではありませんでした。日本の寺子屋の数は推定で50,000か所以上いう説もあり、現在の公立小学校の2.5倍ほど存在していたことになります。この教育環境によって識字率も就学率も世界有数となり、日本の明治維新以降の急速な近代化はこの教育基盤が無ければ叶わなかったとさえいわれています。

絵本栄家種 上 勝川春潮 寛政2年(1790) |

左の絵は、江戸時代の女子が通う寺子屋の様子を描いています。ふすまの前にいるのが師匠で、その前で女の子が「読み」の指導を受けています。壁際の席では「書き」の練習をしていますが、どの子も自分の席で個別に学習している様子が見てとれます。

学校教育の誕生

日本は明治維新を境に海外との関係が拡大し、「富国強兵」「殖産興業」をスローガンとして国民教育制度の確立を急ぎました。そして新政府は明治5年(1972)に近代的学校教育制度を定めた法令となる「学制」を頒布し、小学校の普及と就学強制、教員養成の充実を目標に進め、一定の成果をあげました。しかしながら学校の設立や維持の国庫負担問題や、欧米を模した授業内容と日本の実態との違いなど多くの課題を抱え「学制」は廃止されました。

その後「教育令」として改められ、数度の改正を繰り返しました。明治18年(1885)に発足した内閣制度により、初代文部大臣となった森有礼(もりありのり)は教育制度全般の改革に着手し、明治19年(1886)に「小学校令」を頒布することにより、教育制度全般の基礎を築きました。この小学校令では小学校を尋常・高等の2段階とし、修業年限は各4か年としました。就学義務の学齢は6歳から14歳までの8年間とし、父母や後見人は尋常小学校4か年を修了するまで就学させる義務があるとしました。とはいえ義務教育の定着には時間を要し、明治30年代後半にやっと男女90%に至ったといいます。

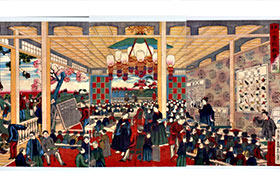

訓童小学校教導之図 肉亭夏良 明治7年(1874) |

ここで明治新政府が目指した理想の小学校を描いた浮世絵をみてみましょう。この絵は明治5年に「学制」公布後に官民一体となって子どもたちに就学を促すために、新しい学びの場である小学校の魅力を大胆に描いています。広い洋風の大広間は赤い絨毯で敷き詰められ、中央には大きなシャンデリアがさがっています。庭では桜が咲き、生徒が大きなブランコや木馬で楽しく遊んでいます。今は授業中で、生徒たちは掛け図や黒板を使い、一斉授業で教える教師の方を向いて授業を受けています。中央左の黒板を見ると英語らしき文字が書かれており、小学校で外国語を教えることも想定している点は興味深いですね。

本記事では、150年前の明治維新のころに描かれた浮世絵を通して、当時の日本の西洋化や教育の動きを見てきましたが、歴史を振り返ってみると現在の日本のグローバル化や小学校英語の教科化への動きとの親和性を少し感じられた方も多いのではないでしょうか。

論語に「温故知而新、可以為師矣」という言葉がありますが、“昔の物事をよく調べて、そこから新しい知識や、見解を得ることが続けられれば人を教える師になれるだろう”ということを説いています。物事にはその一つひとつに歴史がありますから、目の前で起きている事柄や社会の動きを正確に知ろうとするならば、まずは歴史を紐解いて、その一つひとつを紡いでいくことで分かることや、多くのヒントが見えてきそうですね。

関連リンクくもん子ども浮世絵ミュージアム明治維新から150年 浮世絵にみる子どもたちの文明開化|足利市立美術館※2018年7月14日(土)~9月2日(日)、足利市立美術館にて「明治維新から150年 浮世絵にみる子どもたちの文明開化」展が開催されています。公文教育研究会が所蔵している当時の浮世絵や絵本、学校で使われていた教科書・教材などを多数展示しております。