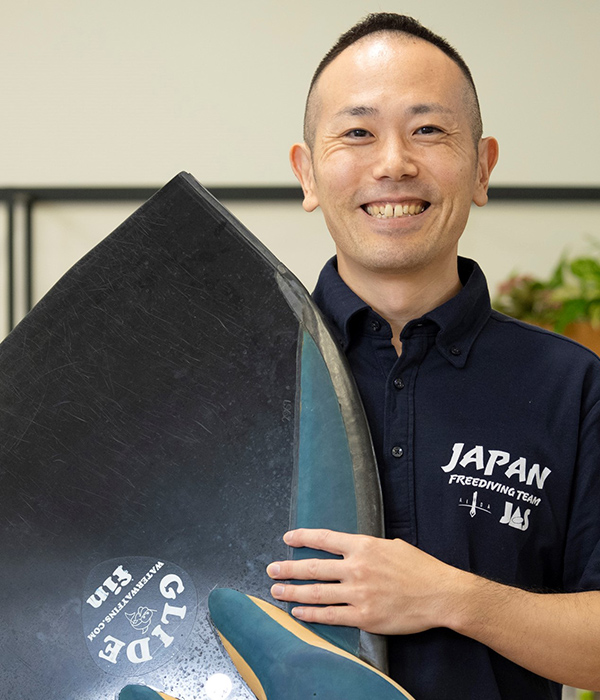

「世の中を変えるかもしれない」

技術を持つベンチャー企業を育てる

|

私の現在の仕事は、国内外の優れたベンチャー企業に投資をして育てること。日本の大企業に紹介するなどして、日本企業に変革をもたらすこともあります。

「優れたベンチャー企業」というのは、「世の中を変えるかもしれない」技術や仕組みを持つ企業です。皆さんがお使いのスマートフォンも、始まりはベンチャー企業でした。そのように、5年後、10年後、社会になくてはならないものとして、人々の役に立つモノやサービスを生み出すことができれば、投資家冥利に尽きます。

私自身が直接その会社を経営するわけではなく、いわば、アスリートと監督のような関係です。応援した選手が主役でオリンピックに出場し金メダルを獲ったらうれしいですよね。そんなイメージです。

最近の投資例を挙げると、ブロックチェーン関連の日本企業や、電気や水道、Wi-Fiなど家の機能を統合させた“スマートホーム”を手がけるアメリカ企業などがあります。

ユニークなところでは、アメリカで抹茶を扱うベンチャー企業も個人的に応援しています。アメリカでは健康志向が高まり抹茶が大人気なんです。そこに目をつけたのは、日本の大手飲料メーカーで働いていた日本人でした。飲料メーカーの社員として抹茶の普及に携わることはできたはずですが、会社に所属していると制約や異動もあります。それで自分の志を貫きたいと、会社を辞めて起業した熱意の持ち主です。

投資する際に重要視しているのは「人」で、単に儲けだけを目的とした企業には投資しません。「この人ならやりきるだろう」と、その人を信用できるかどうか。そして「本当にこのビジネスをしたいと思っているか」「なぜこのビジネスをしたいのか」といった視点、かつ「人を巻き込めるかどうか」という視点を大切にしています。起業して成長するには、いかに多くの人から信頼されて協力を仰げるかがポイントになるからです。

また、プライドが高すぎると「自分が優れている」と思ってしまい、その時点で成長は止まってしまいます。「常に違った見方がある」と考えることができることも、起業家として大切な要素で、そうした人たちを応援しています。

父を失い「世の中の不条理をなんとかしたい」という思いに

|

幼い頃から私は好奇心旺盛でやんちゃ。父親にはよく押入れに閉じ込められていましたね。兄と姉がいて末っ子だったからか、自由に育てられました。

両親が教会で聖歌隊とオルガン奏者をしていたこともあり、家でも車の中でも常に音楽が流れ、父がピアノを弾くような家庭でした。その影響で私も小さい頃から音楽が大好き。クラシックにオペラ、ビートルズのほか、Mr.Childrenのライブビデオをテープがすり切れんばかりに観ていたりして、将来は、作曲などクリエイティブなことをしたいなと思っていました。

私の人間形成に影響していることは、突然の飛行機事故で父が亡くなったことです。私はまだ4歳でしたが、「人生ははかない」「いつ死ぬかわからない」ということをリアルに感じました。「世の中を変えたい」「不条理なことをなくしたい」という私の思いはここからきています。「自分でやるしかない」という独立心も芽生えました。

もうひとつ、影響を与えたのは、中学3年のころに祖母が亡くなったことです。私はおばあちゃん子でした。たくさんのことを教えてもらったのに、お返しができないままになってしまった。そのことに罪悪感を覚えたことも、「世の中を変えたい。誰かの役に立ちたい」という思いを加速させました。

私は算数が大好きで、3、4歳のころ、かけ算やわり算をしていた記憶があります。もともとパズルなどパターン認識が好きだったこと、姉と兄が公文式のプリントをしていた姿を見ていたことも影響しているのかもしれません。

奈良県の私立中高一貫校の西大和学園に進学後は、生物学でノーベル賞を取りたいと夢見て京都大学へ入学しました。京大が独創性を尊重する校風で、自然科学系では日本で一番ノーベル賞受賞者が多かったのです。とはいえ世界での一般的なランキングでは50番目。自由な学風、文化は存分に満喫することができ、それはそれで良かったです。ランキングにとらわれる必要はありませんが、他の国のトップレベルの大学のキャンパスをほとんど訪問したことがなかったというのは視野が狭かったかもしれません。

生物学に興味をもったのは、高校時代に『精神と物質 分子生物学はどこまで生命の謎を解けるか』という本を読んだことがきっかけのひとつです。ノーベル賞受賞直後の利根川進先生に、ジャーナリストの立花隆さんがインタビューされた本で、分子生物学についてわかりやすく書かれていました。中高時代はいろいろな本を読みましたね。内村鑑三の『後世への最大遺物』もすばらしかった。後世に何を遺せるかというときに、やはり「人が大事」という話が心に響きました。人生のどこかのタイミングで読むといいと思います。

果てしなき宇宙を探検するような

好奇心をかき立ててくれた公文式

|

姉と兄に続き、私も幼稚園くらいから公文式教室へ通うようになりました。友人のお母さんが教室をしていたので、友だちの家に遊びに行くような感じで楽しかったです。「早くやれば早く終わる」のも、ゲーム感覚で性に合っていました。たくさんのプリントを前にして、「よし、これをやるぞ」と集中力がつきましたね。サッとやってサッと帰るという意味では瞬発力も鍛えられたと思います。

好奇心もかき立てられました。ふつうは「ここまで」と終わりがあるのに、公文式のプリントは、やってもやっても次がある。果てしなき宇宙を探検するようで魅力的でした。上のほうにいくと、大学で学ぶような難問もありますよね。理解はできませんでしたが、そうした問題を見るのが好きで、「こんな問題があるんだ」とわくわくしました。そんな思い出もあり、海外で「KUMON」の看板を見かけると、「ここにもある!」とうれしくなります。

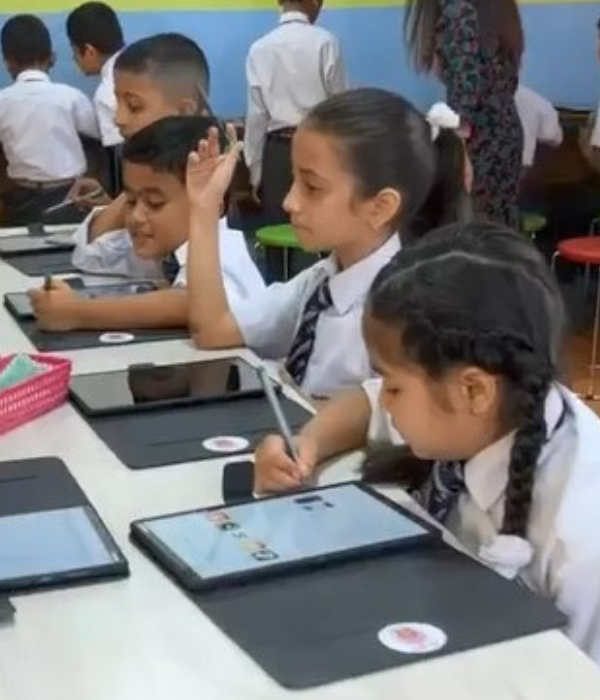

教育というのは今や世代を超えて必要とされています。学ぶニーズに加え「学びを楽しくする」ニーズがある点で、公文式のポテンシャルは相当高いと思います。また、欧米式の学びは、ディスカッションベースが主流ですが、公文式学習は一人で黙々と行う集中スタイルです。それが世界に浸透しつつあるというのは、集中力を養うスタイルとして受け入れられているからでしょう。

関連リンク

|

後編のインタビューから -日本の存在感の薄さに衝撃を受けたNY滞在 |