幼児や数の並びが頭に入っていない子のための積み木「かずあそび」が始まり

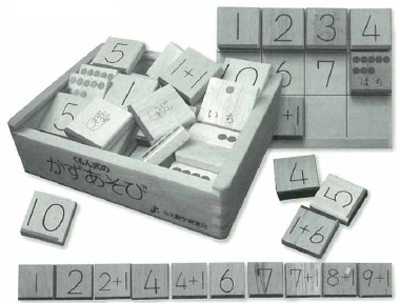

「くもん式のかずあそび」 「くもん式のかずあそび」積み木を電車のように並べたり、緑や赤の●の数を 数えたり、同じ数や色の札を見つけたりしながら、 数の概念の基礎を身につけ簡単なたし算に親しませる。 |

公文式がはじめて作った教具は1976年に開発された「かずあそび」。表に数字、裏に数字の数の●と「いち」といった読み方などが描かれた幼児用の積み木でした。

当時一番やさしい教材は、数字のなぞりから始まり、すぐに「次の数」「たす1」へと進む内容。その前段階として、基本的な数の概念を育み、スムーズに算数の世界へ導入するものとして開発されたのです。

また一方で、小学生や中学生でも、一番やさしい教材でも20回、30回と繰り返さないとできるようにならない子もいました。

「かずあそび」は幼児だけでなく、こうした数の並びが頭に入っていない子にも必要な教具として考えられました。

子どもに一番なじみのあるカレンダーの数「30」と「100」で1981年に発売

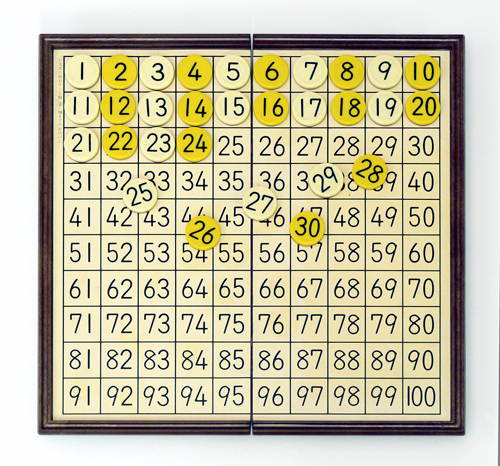

初代「磁石すうじ盤100」 初代「磁石すうじ盤100」コマの色は奇数が白、偶数が黄色 |

「かずあそび」が生まれた5年後の1981年、幼児や障害児の指導に熱心な指導者たちの意見を聞いて誕生したのが「磁石すうじ盤」でした。子どもに一番なじみのある数字はカレンダーの数である30では、という意見から30と100のものが作られました。

創始者・公文公は最初、「1の上に1、5の上に5と、同じものの上に同じものを置くようなこんな単純なものがどの程度役に立つのか」とその効果に疑問をもっていました。

しかし、その効果には目をみはるものがありました。

子どもたちは、コマが盤にくっつくことが不思議だったようで、喜んで取り組みました。

先生方からも、「鉛筆をまだ上手に使えない2~3歳くらいの幼児さんはもちろん、1歳児でも楽しんで遊べる」「数の並びが身につく」「集中して遊ぶことで作業力がつき、学習への興味や意欲が引き出される」など驚きの報告が相次ぎました。

最初は30と100がセットになった形で発売されましたが、すぐに完売。半年後それぞれの子どもたちが発達段階に合わせてより学習しやすいように、今のような30と100を別々にした「磁石すうじ盤」が改訂版として誕生したのです。

磁石すうじ盤の様々な学習効果から欠かせない基本教具へ

磁石すうじ盤には様々な学習効果・波及効果がありました。数字の読めない子どもでもでき、数字を見分ける認知力、識別力が高まり、また、速くコマを置く練習をすることで手の器用さが身につきます。子ども自身が数の法則性を発見し、数の並びが頭に入ります。口で言う数唱がより確実になり、「たす」「ひく」「かける」「わる」の土台となる数感覚が養われます。

公文公は、集中力を高め、処理能力をつける点で「磁石すうじ盤には教材を学習する以上の効果がある」と語り、時間を測って記録をとることを指導者にすすめました。全員のタイムを定期的に測って、子どもの処理能力を知るものさしのひとつにした教室や、「すうじ盤大会」を開いて、子どもたちのやる気を高めたりする教室もありました。

現在は、多くの生徒が教材学習を通じて十分に数の並びの理解や作業力を高められるよう、以前と比べて教材が整備されました。

しかし、今もなお磁石すうじ盤は活用され続け、乳幼児の能力開発に有効な基本的教具となりました。

|

また、子どもたちだけでなく、高齢者の認知症症状の維持・改善を目的とした非薬物療法である「学習療法」と、認知症予防のための「脳の健康教室」の現場でも活用されています。地域の元気な高齢者を対象とする脳の健康教室の受講者の中には、ご自身で目標タイムを決めてチャレンジされる方や、どのようにコマを置けば時間を短縮できるか毎回記録を取りながら取り組まれる方もいたりと、高齢者も子どもたちと同じように楽しんでいます。磁石すうじ盤は、乳幼児から高齢者まで幅広い世代に愛されているのです。