-

KUMONグループの活動

Vol.383

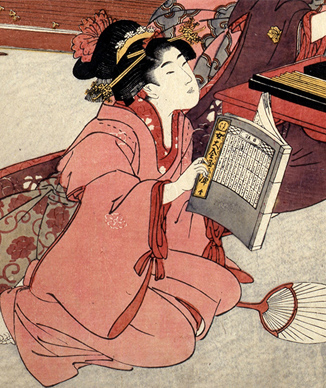

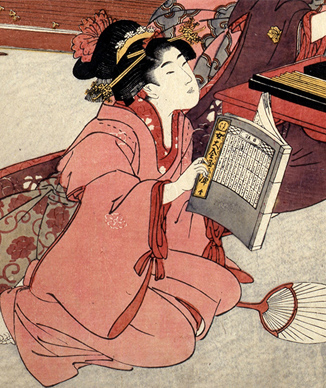

浮世絵に見る江戸時代の年の瀬と子どもたち

今年も残すところ僅かになりました。皆さま、いかがお過ごしでしょうか?今年は大変な一年でしたね。 毎年のことですが、12月というのは「師走」という言葉通り、年末に …

-

KUMONグループの活動

Vol.378

浮世絵から見える江戸時代の人々「七五三」

子どもの成長を祝う七五三 もうすぐ七五三ですね。神社や写真館で微笑ましい親子連れの姿を見かける今日この頃です。 日本には子どもが生まれると「お七夜」、「お宮参 …

-

KUMONグループの活動

Vol.373

浮世絵から見える江戸時代の人々「神無月」

十月は「神無月」。そんな時に“戎講(えびすこう)”・・・? 旧暦十月は「神無月」といわれることがあります。日本の八百万の神々が出雲大社に出向くために島根県以外で …

-

KUMONグループの活動

Vol.370

浮世絵から見える江戸時代の人々「重陽の節句」

健康を願う「菊の節句」 九月九日は「菊の節句」です。昔の中国では九のような奇数を陽数、八のような偶数を陰数と分類していました。この考え方からすると「九」は …

-

スペシャルインタビュー

Vol.063

往来物研究家 小泉吉永先生(後編)

教師の夢をあきらめて就職したことが今の研究のきっかけに 教員採用試験はなかなか厳しく、代用教員や講師をしながら5年ほどチャレンジしましたが合格できませ …

-

スペシャルインタビュー

Vol.063

往来物研究家 小泉吉永先生(前編)

蒐集した“古典籍”は1万点以上 生きるヒントを江戸時代から学び伝える 私は、江戸時代以前の読み書きの教科書である「往来物」や寺子屋などの庶民教育、庶民 …

-

KUMONグループの活動

Vol.366

浮世絵から見える江戸時代の人々「お守り」

“子どもを守る”巾着の中身は? 虫の音が聞こえる季節になりました。 虫の音は夏から秋にかけての日本の風物詩ですが、江戸時代には今頃になるとスズムシ、マ …

-

KUMONグループの活動

Vol.362

浮世絵から見える江戸時代の人々「七夕」

そもそも「七夕」とは? 7月7日は「七夕」ですね。「星祭り」とも呼ばれることもあるようです。 「七夕」というと天の川の西側に住む機織りの名手の織姫(琴座 …

-

KUMONグループの活動

Vol.345

寺子屋で学んだ子どもたち

寺子屋での学び 「寺子屋」で学んだことといえば「読み」「書き」「算盤」をあげる方が多いと思います。 当時の子どもたちは7歳前後になると寺子屋に入門し、寺子 …

-

KUMONグループの活動

Vol.344

江戸時代のひな祭り

女の子の幸せを願う桃の節句 3月3日は桃の節句(ひな祭り)。雛人形はいつ頃飾りつけされましたか?節分で厄払いを済ませた次の日当たりというご家庭が多いかもし …

タグで調べる

もっと調べる