第6回 ちょうどの学習

子どもの学習には、それぞれの能力に応じた、ちょうどのことが与えられるべきである。子どもが勉強嫌いになるのは、学力にちょうどのことが与えられていないからである。ちょうどのことが与えられると、子どもはよろこんで勉強する。学年を越えて進むことができる。一斉授業ではちょうどのことが与えられていない。子どもには適当な時期にちょうどの学習の機会を与えるべきである。

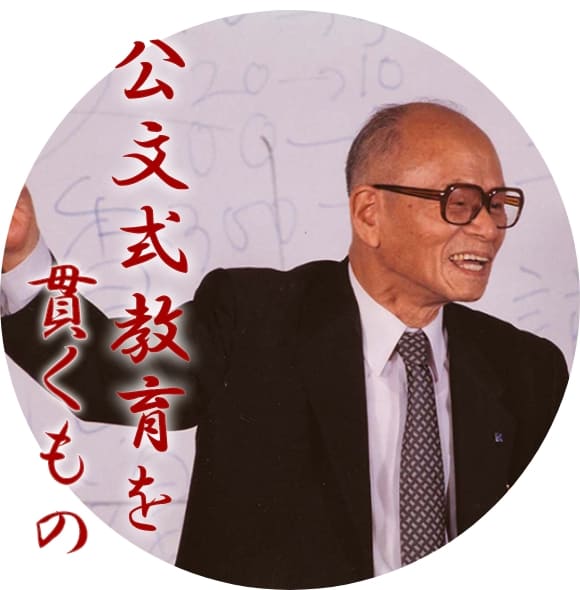

公文 公

第5回までは公文式の創始者・公文

公の言葉をご紹介しながら、公文式は「家庭教育」の立場に立って「個人別・能力別」の学習を徹底しようとしていること。そのために用意された緻密に構成された教材によって「自学自習」が可能となり、まだ学校では習っていない領域、つまり「学年を越えて進む」ことも可能になるということ。そして、学年を越えて進む体験を通じて、一人ひとりの子どもが意欲と挑戦力をもって自分自身の「可能性の追求」をしていくことを目指している教育であると述べてきました。

さて、公文式の特長であるこの5つを実現していく基盤になっている方法こそ、徹底して一人ひとりの子どもに「ちょうどの学習」内容を与えていくということです。年齢や学年で輪切りにするのではなく、その子その子の、その時点の能力にちょうどのことを学習させてあげることを公文式は貫いてきました。

その際、留意しなければならないのは、子どもの能力はいつも変化しているということです。例えば、算数の九九を5回の練習でマスターできる子もいれば、10回、20回・・・の練習が必要な子もいます。その子にとって必要十分な練習量は一人ひとり違うからです。更に、九九の段階でほかの子より多い練習が必要だった子が、方程式に進んだときにはほかの子より少ない練習量でマスターできたということも決して少なくないことを知っておいていただきたいのです。

子どもの(人間の、と言い換えてもいいかもしれませんが)能力は、向上への志をもって正しい努力を積み重ねることによって輝きをどんどん増していきます。普通児や、あるいはやや遅れた子であっても、その子にとってのちょうどの学習を積み重ねていくことによって優秀児になっていく可能性がある、と公文式が訴えるのはそのような事例をたくさん目の当たりにしているからです。

ちょうどの学習は、ほかと優劣を競わせるのではなく、あくまでもその子どもを主人公として、一人ひとりの可能性を限りなく引き出していく教育法です。「学ぶ」ということは、昨日までできなかったことを明日にはできるようにしていく、自分自身の成長・向上への挑戦だ、と公文式は考えるからです。